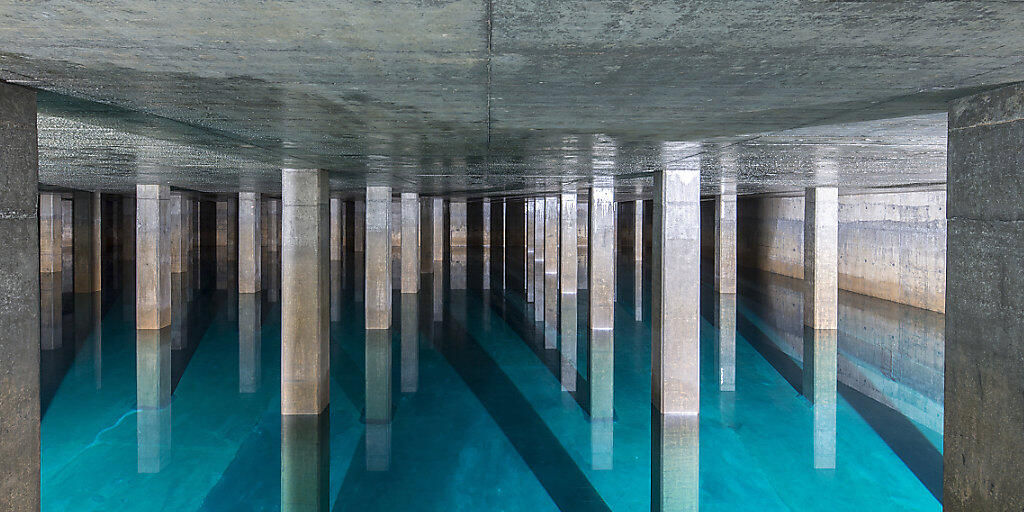

Trinkwasser-Initiative eingereicht

Gemäss dem Initiativtext soll das bäuerliche Einkommen nur noch unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises durch Direktzahlungen ergänzt werden. Dieser umfasst die Erhaltung der Biodiversität, eine pestizidfreie Produktion und einen Tierbestand, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann.

Landwirtschaftsbetriebe, die Antibotika in der Tierhaltung prophylaktisch einsetzen und deren Produktionssystem einen regelmässigen Einsatz von Antibiotika nötig macht, sollen ebenfalls von Direktzahlungen ausgeschlossen werden.

Auch die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung sowie Investitionshilfen sollen nur noch mit Bundesgeldern unterstützt werden, wenn sie einen wirksamen Beitrag an eine konsequent nachhaltige Landwirtschaft leisten.

Es eilt gemäss den Initianten

Das Volksbegehren ist nach Einschätzung der Initianten, des Vereins "Sauberes Wasser für alle" dringlich. Denn der intensive Einsatz von Pestiziden, Antibiotika und riesigen Mengen an importierten Futtermitteln in der Landwirtschaft verschmutze die Gewässer und das Trinkwasser, zerstöre die Biodiversität, belaste die Böden und fördere die Entstehung der antibiotikaresistenten Bakterien.

Seit 1996 investiere die Schweizer Bevölkerung jährlich Milliarden dafür, dass die Schweizer Landwirtschaft nachhaltiger werde. Die Bevölkerung vertraue dabei den Behörden, dass ihr Steuergeld auch in diesem Sinn investiert werde.

Doch die Realität sehe anders aus, schreiben die Initianten: Fast drei von vier Grundwassermessstellen im landwirtschaftlich intensiv genutzten Mittelland wiesen Pestizidrückstände auf in Konzentrationen über dem gesetzlichen Anforderungswert.

Trinkwasser gefährdet

Noch gravierender sei die Pestizidbelastung von Oberflächengewässern. Hauptquelle der Belastungen sei die Landwirtschaft, schreiben die Initianten.

Statt die Umweltbelastungen gesetzeskonform zu beseitigen, toleriere und fördere der Bund seit Jahren Gesetzesverstösse. Statt das Problem des hohen Pestizideinsatzes zu lösen, erhöhe der Bundesrat die gesetzlichen Grenzwerte für die meisten Pestizide und gefährde damit das Trinkwasser.

Das Initiativkomitee weist auch auf das Problem der stark überhöhten Nutztierbestände hin, deren Haltung nur durch enorme Futtermittelimporte möglich sei. Trotz Einführung des ökologischen Leistungsnachweises 1996 sei die Einfuhr von Futtermitteln von 263'000 Tonnen auf über 1,1 Millionen Tonnen gestiegen. So würden 50 Prozent des Fleisches und sogar 70 Prozent der Eier und Poulets mit Importfutter hergestellt.

Durch die intensive Tierhaltung entstehe das Umweltgift Ammoniak, das zu Überdüngung von Gewässern, Mooren und Wäldern führe und die Lungen der Menschen belaste. Die Schweiz als Alpenland weise europaweit die zweithöchsten Ammoniakemissionen auf.

Förderung von Antibiotikaresistenzen

Zu den grössten Bedrohung für die Gesundheit der Bevölkerung zählten jedoch die antibiotikaresistenten Bakterien. Trotzdem werde und dürfe in der Schweizer Nutztierhaltung weiterhin prophylaktisch Antibiotika eingesetzt werden.

Mit der Teilrevision der Tierarzneimittelverordnung vom 1. April 2016 sei nur eine Einschränkung der Abgabe von Antibiotika auf Vorrat eingeführt worden, jedoch kein Verbot eines prophylaktischen Antibiotikaeinsatzes.

Zu den Unterstützern der Initiative zählen der Verein "Sauberes Trinkwasser für alle" Einzelpersonen und auch mehrere Umwelt-, Naturschutz- und Tierschutzorganisationen. Unter diesen sind Greenpeace Schweiz, BirdLife Schweiz, der Fischerei-Verband, die Aktionsgemeinschaft Schweizer Tierversuchsgegner, Tier im Fokus und Swissveg. Die Unterschriftensammlung unterstützt hat auch Pro Natura. (sda)

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber

Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.

Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.

Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.

Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.

Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.

Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.

Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.

Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.

Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.

Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.

Redaktion Vaterland.li

Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.