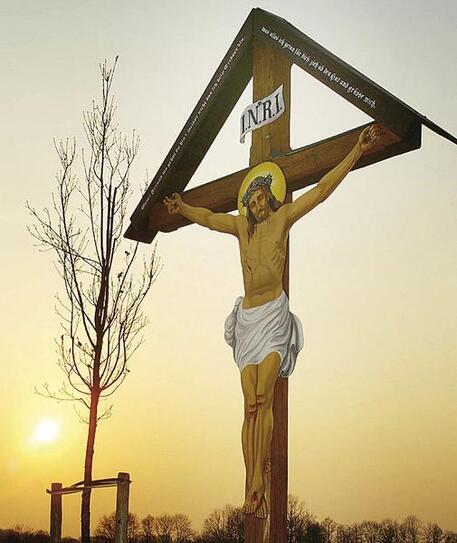

Zeit der Busse und der Besinnung

Von Aschermittwoch bis Karsamstag ist bei den Christen die Fastenzeit, die an das 40-tägige Fasten Jesu Christi vor seinem öffentlichen Wirken erinnern soll. «Die Fastenzeit dauert von Aschermittwoch bis zum Beginn der Messe vom letzten Abendmahl am Gründonnerstag.» Hier gilt die Fastenzeit als Zeit der Busse und der Vorbereitung auf das Osterfest. «Am Karfreitag und gegebenenfalls am Karsamstag bis zur Osternachtfeier wird überall das Osterfasten gehalten», steht dazu in der Amtlichen Grundordnung des Kirchenjahres und des neuen Römischen Generalkalenders.

Weniger geläufig ist die Tatsache, dass auch der Advent als Fastenzeit dient. Dieses Fasten vor dem Weihnachtsfest ist bis ins 4. Jahrhundert zurückzuverfolgen. Der Beginn markiert der 11. November, der Martinstag. Hierbei entstand auch der Brauch, vor dem Fasten noch eine Martinsgans zu essen.

Immer lockerer gehandhabt

Im Mittelalter waren die Fastenregeln sehr streng. Die Pflicht zum Fasten, also zum Verzicht auf Fleisch, Milchprodukte, Wein und Eier, Mitfeier der Karwoche und des Osterfestes, Empfang des Busssakramentes und des Altarsakramentes wenigstens in der österlichen Zeit waren Pflicht. Erst 1486 erlaubte Papst Innozenz VIII. auch Milchprodukte in der Fastenzeit.

Die im Christentum für Werktage gebotene Enthaltung von Fleischspeisen und von Tanzveranstaltungen wurde im 20. Jahrhundert merklich gelockert. Vor den 1960er-Jahren war der Verzicht auf Fleisch an allen Freitagen, auf die kein Hochfest fällt, für Katholiken verbindlich vorgeschrieben. Heute kann dieser Verzicht durch einen anderen Akt der Busse und des Verzichts ersetzt werden. Viele Katholiken, die eine engere Beziehung zu Gott aufbauen wollen, fasten aus persönlicher Frömmigkeit ausser freitags zusätzlich noch mittwochs.

Fasten in anderer Dimension

Das Fasten wird in evangelischen Kirchen insbesondere zur Vorbereitung auf das Abendmahl empfohlen: «Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine äusserliche Zucht», heisst es dazu in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Jedoch wird die Festschreibung des Fastens in kirchenrechtlichen Kategorien durchweg abgelehnt.

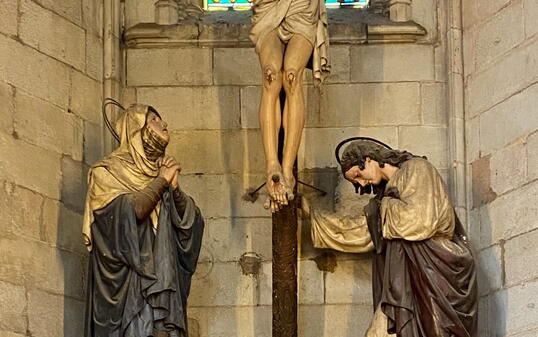

Am anderen Ende des evangelischen Spektrums, z. B. bei Pfingstlern oder Evangelikalen, aber auch bei vielen reformierten Christen werden geschichtlich gewachsene Traditionen wie die Fastenzeit eher skeptisch gesehen, manchmal provokativ durchbrochen wie beim Zürcher Wurstessen an Invokavit 1522. Wo in den evangelischen Kirchen die Fastenzeit neu entdeckt wird, geht es generell nicht um eine Rückkehr zu überlieferten Speiseregeln, sondern um das Aufbrechen eigener Gewohnheiten, um dem Heiligen Geist Raum zu geben. Seit rund 25 Jahren verbinden evangelische Christen diese geistliche Praxis auch wieder mit einer körperlichen: dem Verzicht auf lieb gewonnene Gewohnheiten wie gut essen, rauchen, Alkohol trinken oder fernsehen. Kennzeichen für diese Entwicklung ist die Fastenaktion «7 Wochen Ohne» der evangelischen Kirche. Inzwischen nehmen jedes Jahr viele Millionen Menschen an dieser Aktion teil, die sich 1983 aus einer Stammtischidee des Hamburger Pressepastors Hinrich Westphal entwickelte. Martin Luther sprach sich gegen eine Fastenzeit aus, da er auch im Fasten die Gefahr sah, mit seinem Handeln Gott gefallen zu wollen: Die evangelischen Christen stellten vielmehr die Erinnerung an die Leiden Christi ins Zentrum der Passionszeit. (mw/pd)