Digital, gar nicht banal

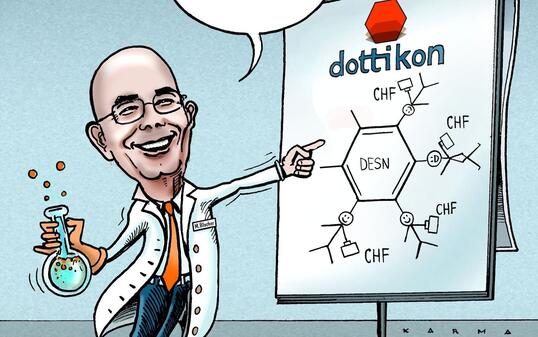

Die träfe Zeichnung ist ein Hinweis, dass inzwischen eine kritische Masse von Menschen nicht nur positive Alltagserfahrungen mit sogenannten sozialen Medien gemacht hat. Hinter dem wachsenden Problembewusstsein der Nutzer von Facebook, Twitter und Co. verbirgt sich 26 Jahre nach dem Aufschalten der ersten Website eine wichtige Zukunftsfrage: Wie weit darf die Digitalisierung noch gehen? Oder konkreter gefragt: Wer sichert dem Bürger die Hoheit über seine persönlichen Daten und Algorithmen?

Letztes Wort beim Verstand

Auf vielen Ebenen ist die Digitalisierung inzwischen gar nicht mehr banal. Dazu zählt zu allererst unsere Denkkultur. Kulturpessimismus oder Technikfeindlichkeit seien keine Antwort auf die Digitalisierung, merkt zum Beispiel Miriam Meckel, «Wirtschaftswoche»-Chefin, an. Sie ist eine der Ersten, die völlig zu Recht den ganzen Menschen in den Mittelpunkt stellt und fragt: Was müssen wir im Umgang mit dem zunehmend algorithmisch personalisierten Internet beachten? Alle vernünftigen Antworten darauf sind unangenehm konkret. Zum Beispiel müssen Politiker trotz ihres Immer-noch-keinen-Schimmer-Habens für den Bürger die gesetzlich verankerte Entscheidungsfreiheit schaffen, sich zwischen personalisierter und nicht personalisierter Suche und Kommunikation im Netz entscheiden zu können. Voraussetzung dafür aber ist, dass Unternehmen ihre auf Algorithmen basierenden Personalisierungsstrategien offenlegen und eine neuartige Transparenz schaffen müssen.

Digitalisierung kritisch zu bedenken, ist das eine. Ihre Grenzen klar zu sehen und sie sinnvoll zu begrenzen, ist das andere. Die Grenzen einer unvernünftigen Digitalisierung erfahren hat auch bereits die Wirtschaft, leider ohne dass darüber bisher ein kritischer Diskurs stattgefunden hätte. Die blinde Gläubigkeit an digitale Risikomodelle nämlich haben schon ganze Branchen buchstäblich teuer bezahlt. Beispiel dafür ist die – auch für Liechtenstein – wichtige Finanzbranche. Die Grunderkenntnis ist, dass Risikomanagement nicht auf den Einsatz von Algorithmen und Prognosen reduziert werden darf. «Es ist nur, was berechnet ist» – diese Annahme ist realitätsverfremdend. Der gesunde Verstand muss bei der Digitalisierung immer das letzte Wort haben und der Mensch muss letztverantwortlich sein und bleiben.

Retten wir den Zufall

Auch in der Politik ist die Digitalisierung gar nicht mehr banal. Sollen auch Wahlen und Abstimmungen auf lange Sicht vollständig digitalisiert werden? In den Schweizer Kantonen jedenfalls ist die Einführung eines generellen E-Votings schnell an Umsetzungsgrenzen gestossen, weil der Schutz des Stimmgeheimnisses bisher lückenhaft ist. E-Voting kann durchaus sinnvoll sein – hoffentlich bald einmal für Auslandsliechtensteiner. Wie gross das Missbrauchspotenzial eines digitalisierten Bürgers aber sein kann, zeigt das Beispiel China. Dort haben die Behörden mithilfe einheimischer Internetkonzerne mit dem Aufbau eines digitalen Einwohnerbewertungssystems begonnen. Dabei wird aus verschiedensten digital verfügbaren Daten auf das politische Wohlverhalten geschlossen. Der sogenannte «Citizen Score» jedes einzelnen Chinesen soll öffentlich einsehbar sein und einen Wert zwischen 350 und 950 Punkten haben. Es soll für Job- und Kreditvergaben ebenso relevant werden wie für Visa-Anträge. Ein Algorithmus soll in China also über reale Vor- und Nachteile des Bürgers entscheiden und formatiert dadurch eine ganze Gesellschaft neu.

Droht ein solches Szenario auch uns? Nein, aber es zeigt uns, dass Undenkbares bereits gedacht und getan wird. Was sollen wir also tun? Retten wir den Zufall und schützen wir uns vor der Vermessung der Menschheit. Denn es ist auch der Zufall, der den Menschen von der Maschine unterscheidet. Und es ist der Zufall, dem die Menschheit ihre mit Abstand grössten Entdeckungen und Fortschritte verdankt.

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber

Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.

Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.

Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.

Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.

Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.

Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.

Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.

Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.

Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.

Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.

Redaktion Vaterland.li

Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.