Rassistische Whatsapp-Nachrichten: Vier weitere Lausanner Polizisten suspendiert ++ Toter Jugendlicher in Lausanne: Polizei hielt Marvin für einen Räuber

17:00

Montag, 1. September

Weitere Polizisten wegen rassistischen Whatsapp-Nachrichten suspendiert

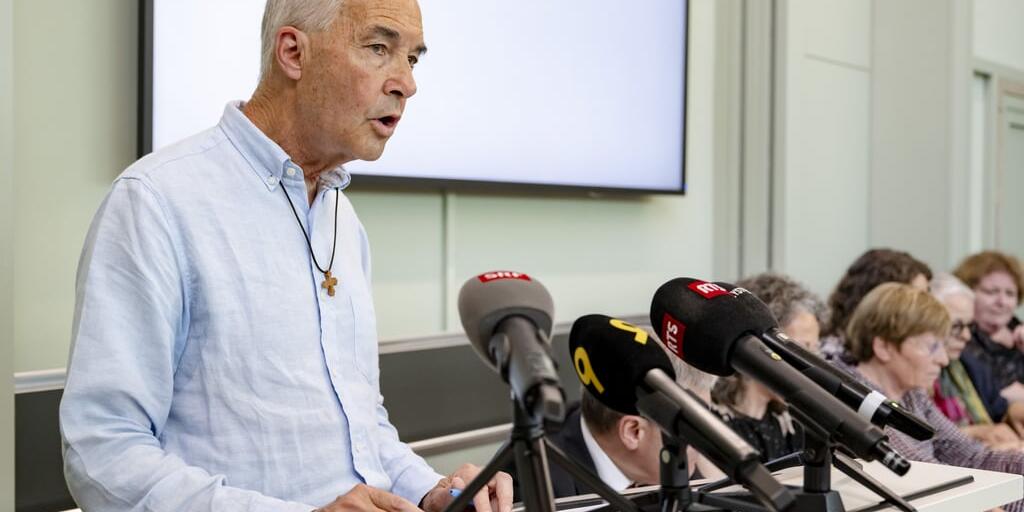

Wie die Stadt Lausanne am Montag mitteilte, haben der Sicherheitsvorsteher Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) und Polizeikommandant Olivier Botteron vier weitere Angehörige der Stadtpolizei per sofort vom Dienst suspendiert. Die vier betroffenen Beamten sollen in zwei Whatsapp-Gruppen unangemessene Bilder und Nachrichten geteilt haben. Den Whatsapp-Gruppen gehörten zumindest zeitweise mehrere Dutzend aktive Polizeibeamte an - was rund 10 Prozent der Angehörigen des städtischen Polizeikorps entspricht.

Am Montag vor einer Woche informierten die Lausanner Behörden an einer Pressekonferenz über eine detaillierte Auswertung der Chatgruppen im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte rassistische, sexistische, antisemitische, islamfeindliche und weitere diskriminierende Botschaften ans Tageslicht befördert. Bereits damals wurde die sofortige Suspendierung von vier Beamten kommuniziert.

Mit den nun erfolgten Suspendierungen sei die Auswertung des Materials der Staatsanwaltschaft durch die Stadt Lausanne abgeschlossen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werde es keine weiteren Freistellungen geben. Alle Polizeibeamten, die die problematischen Bilder verschickt hatten und noch im Dienst der Stadt Lausanne stehen, seien nun suspendiert.

In der gleichen Medienmitteilung kündigte die Stadt Lausanne an, mithilfe einer Anwaltskanzlei eine anonyme Anlaufstelle zu schaffen, an die sich Polizeibeamte vertraulich wenden könnten.

Die Enthüllungen über Rassismus in Polizei-Chatgruppen fielen zeitlich zusammen mit dem Unmut über den Tod des 17-jährigen Marvin. An zwei aufeinanderfolgenden Nächten kam es im Quartier Le Prélaz zu Ausschreitungen und Sachbeschädigungen.

Der dunkelhäutige Marvin war mit einem mutmasslich gestohlenen Roller in der Nacht auf den vorletzten Sonntag auf der Flucht vor einer Polizeipatrouille tödlich verunfallt. Es war der zweite ähnliche Fall innert weniger Monate. Ende Juni war eine 14-Jährige ohne Helm und ohne Ausweis auf einem mutmasslichen geliehenen Scooter vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Dabei stürzte sie und erlag im Spital ihren Verletzungen. (cbe)

12:47 Uhr

Freitag, 29. August

Polizei hielt Marvin für einen Räuber

Am Samstag findet in Lausanne ein Trauermarsch für Marvin statt. Der 17-jährige Schweizer mit kongolesischen Wurzeln verunglückte am letzten Sonntagmorgen tödlich. Er flüchtete mit einem Scooter vor der Polizei und prallte in eine Mauer. Der Vorfall führte zu zwei Krawallnächten hintereinander. Vorwürfe aufgebrachter Jugendlicher lauteten: Es ist unverhältnismässig, wegen eines gestohlenen Rollers einen Teenager in die Enge zu treiben, und die Polizei ging auf Marvin los, weil er schwarz ist. Marvins Familie und Freunde distanzierten sich von den Randalierern.

Jetzt werden neue Details zum Ablauf des Dramas bekannt. Sie legen nahe, dass die Vorwürfe der Krawallanten nicht zutreffen, sondern der Unfall eher als Folge einer Verkettung unglücklicher Zufälle passierte. Oder anders gesagt: Marvin befand sich zum falscher Zeit am falschen Ort.

Eine Patrouille der Stadtpolizei Lausanne rückte um 3:45 Uhr wegen eines Raubs aus. Drei Unbekannte überfielen zwei Männer und verletzten einen von ihnen mit einem Messer, wie ein Sprecher der Waadtländer Staatsanwaltschaft auf Anfrage von CH Media sagt. Das Delikt passierte unmittelbar in der Nähe des Quartiers, in der sich zu dieser Zeit Marvin mit einem gestohlenen Scooter aufhielt. Er trug einen Helm.

Als die Polizei wegen es Raubs im Quartier ankam, sah sie, wie ein ihr entgegenkommender Scooterfahrer in hohem Tempo davonraste. Angesichts des Fluchtversuchs verdächtigten ihn die Polizisten, er könnte in den Raub verwickelt sein, und verfolgten ihn. Dann passierte der tragische Unfall, bei dem Marvin das Leben verlor. Dass der Scooter gestohlen war, wussten die Polizisten nicht. Die Staatsanwaltschaft stellt klar: Es gibt keinerlei Hinweise, dass Marvin etwas mit dem Raub zu tun hat. Dazu läuft eine separate Strafuntersuchung. (kä)

12:31 Uhr

Donnerstag

Ukrainische Premierministerin zu Besuch in der Schweiz

Hoher Besuch aus der Ukraine: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Donnerstag die ukrainische Premierministerin Julija Swyrydenko in Bern empfangen. Im Zentrum des Gesprächs sei der Friedensprozess und der Wiederaufbau der Ukraine gestanden, teilte Keller-Sutters Departement mit. Die Bundespräsidentin habe die Bereitschaft der Schweiz unterstrichen, ihre Guten Dienste im Friedensprozess zu leisten.

Beim Wiederaufbau arbeitet der Bund dabei mit dem Privatsektor zusammen. Anlässlich des Besuchs hat der Bund bekannt gegeben, welche Unternehmen mit welchen Plänen konkret unterstützt werden. Es handelt sich um zwölf Projekte Bereichen Infrastruktur (Energie, Wohnen), öffentlicher Transport, Gesundheit und humanitäre Minenräumung.

Der Bund unterstützt die Unternehmen mit insgesamt 93 Millionen Franken. 19 Millionen Franken steuern die Firmen selbst bei oder ukrainische Partner. Rund 60 Unternehmen hätten Projektvorschläge eingereicht, aus denen der Bund dann gemeinsam mit der Ukraine ein Dutzend auswählte.

Mit 15 Millionen am meisten Bundesgelder erhält die Firma Divario aus Herisau für den Bau von Fertighäusern für Binnenvertriebene. Über 50 Arbeitsplätze sollen in der Ukraine geschaffen werden. Auch Geberit, Glas Trösch oder beispielsweise Roche erhalten Bundesgelder für Wiederaufbau-Projekte in der Ukraine. Der Pharmakonzern Roche will in einem ukrainischen Spital ein medizinisches Labor eröffnen und Personal ausbilden. (lha)

09:33 Uhr

Donnerstag, 28. August

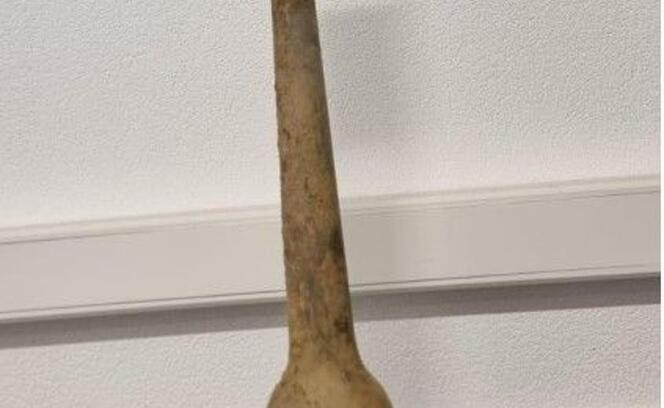

Blatten: Klöppel der Kirchenglocke aufgetaucht

In Walliser Dorf Blatten dauern die Aufräumarbeiten nach dem verheerenden Bergsturz vom 28. Mai weiterhin an. Nun kam ein besonderer Gegenstand zu Tage. Mutmasslich handelt es sich um den Klöppel einer Kirchenglocke der Kirche Blatten, wie die Gemeinde schreibt.

Das bedeute wohl auch gleichzeitig nichts Gutes für den Zustand des Gotteshauses generell. «Aufgrund des Fundortes müssen wir von einer erheblichen Zerstörung der Kirche ausgehen», heisst es in der Mitteilung an die Bevölkerung. Der Klöppel wurde mehrere hundert Meter vom Standort der Kirche gefunden. (mg)

16:43 Uhr

Dienstag, 26. August

Ex-Frau und Kinder getötet: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mord

Am Dienstag vor einer Woche traf die Polizei in einer Wohnung im Neuenburger Stadtteil Corcelles auf ein Bild des Schreckens. Als sie die Türe mit Hilfe eines Schlossers öffneten, entdeckten zwei Ordnungshüter die Leichen zweier Mädchen im Alter von dreieinhalb und 10 Jahren. Die Polizisten stoppten einen Mann mit Schüssen in die Beine, der mit einem Messer in der Hand auf sie losstürmte. In einem anderen Zimmer fanden sie die tote Ehefrau.

Wie die Staatsanwaltschaft eine Woche nach dem Femizid und der doppelten Kindstötung mitteilte, führt sie nun ein Verfahren wegen Mordes gegen den Mann. Bei einem Mord handelt der Täter besonders skrupellos und verwerflich. Der Algerier brachte seine seit kurzem getrennt von ihm lebende Frau und seine Kinder mit einem Messer um.

Bei einer ersten Befragung gestand er die Tat von «unbeschreiblicher Grausamkeit», wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Weshalb er die Tat verübt habe, habe er aber nicht erklären können. Er gab auch zu, absichtlich mit einem Messer auf einen Polizisten losgerannt zu sein.

Die Polizei wurde am Tag der Dreifachtötung um 21 Uhr von einer Familienangehörigen der Opfer darüber informiert, dass sie sich Sorgen mache. Eine rechtsmedizinische Untersuchung hat jetzt offenbart, dass die Frau und die beiden Mädchen spätestens schon um 17:30 verstorben waren. Die Polizeibeamten rückten nach dem Anruf zur Wohnung aus und entschieden sich, die Tür gewaltsam zu öffnen. (kä)

14:54 Uhr

Montag, 25. August

Jurassischer Regierungsrat Martial Courtet kandidiert als Unabhängiger

Martial Courtet kandidiert bei den kantonalen Wahlen am 19. Oktober als unabhängiger Kandidat für den jurassischen Regierungsrat. Der 49-jährige Courtet gehört der Regierung seit 2015 als Vertreter der Mitte (zuvor: CVP) an und ist der amtsälteste Bildungsdirektor der Westschweiz.

Letzte Woche war Courtet vom Vorstand der Mitte des Kantons Jura dazu aufgefordert worden, sich von der Wahlliste zurückzuziehen. Der Grund sind die Ergebnisse eines am vergangenen Mittwochs veröffentlichten externen Untersuchungsberichts, den die Kantonsregierung in Auftrag gegeben hatte.

Der Bericht kritisiert Courtets autoritären Führungsstil und stellt fest, dass unter seiner Leitung im Departement für Bildung, Kultur und Sport ein Klima der «weit verbreiteten Angst und des Misstrauens» vorherrsche, das zu einem Mangel an Vertrauen und Motivation unter den Mitarbeitenden geführt habe. Der Bericht wirft Courtet «erhebliche Führungsdefizite und oft unangemessenes Verhalten» vor, auch wenn keine rechtswidrigen Handlungen vorliegen würden.

Courtet räume der Zufriedenheit seiner Wählerschaft mehr Priorität ein als dem Engagement seiner Untergebenen, was sich in zahlreichen Abgängen von Führungspersonen widerspiegelt, heisst es in dem Bericht weiter.

Auch die Zusammenarbeit mit den Regierungskollegen sei problematisch. Die Dynamik innerhalb des Gremiums sei «nicht zufriedenstellend», die Zusammenarbeit mit Courtet gestalte sich «ineffizient, unangenehm und manchmal geradezu unmöglich». Als Reaktion auf den Bericht hat der Gesamtregierungsrat Courtet die Zuständigkeit für die Dienststelle entzogen, die für die überobligatorische Bildung zuständig ist.

Der Bericht rät Courtet dazu, «einen neuen Karriereweg einzuschlagen, der seinen Talenten besser entspricht». Dieser zeigte sich bei der Präsentation des Berichts selbstkritisch und kündigte an, sein Management verbessern und an seiner Führungskompetenz arbeiten zu wollen. Einen neuen Karriereweg will Courtet aber offensichtlich nicht einschlagen. Das zeigt seine Ankündigung einer parteiunabhängigen Kandidatur.

Die Affäre um Martial Courtet ist der zweite Fall eines Regierungsmitglieds in der Westschweiz, der das Vertrauen des Kollegiums verliert und Zuständigkeiten über wichtige Dossiers abgeben muss. Ende März entzog der Waadtländer Staatsrat Regierungsrätin Valérie Dittli (Mitte) die Zuständigkeiten für Finanzen und Steuern. (cbe)

13:30 Uhr

Montag, 25. August

Trotz Tariferhöhung: Spitäler sehen keine finanzielle Entspannung

Die Spitäler kommen auf keinen grünen Zweig. Das zeigen die Finanzdaten von 90 Prozent aller Schweizer Spitäler und Kliniken, die der Verein SpitalBenchmark ausgewertet hat. Konkret schreiben viele Spitäler nicht ausreichend Gewinn, um die nötigen oder bereits umgesetzten Investitionen zu tätigen. Die Gewinnmarge vor Steuern und Abschreibungen liegt im Schnitt bei vier Prozent. Der Spitalverband Hplus spricht von einem «düsteren Bild».

Dies obwohl die Spitaltarife 2024 erhöht wurden. Hplus erklärt über eine Medienmitteilung, der Teuerungsschub zwischen 2021 und 2023 sei damit «nicht annähernd ausgeglichen» worden. Hplus-Direktorin Anne-Geneviève Bütikofer sagt: «Die in harten Verhandlungen erreichten Tariferhöhungen primär im stationären Bereich sind leider nur ein Tropfen auf den heissen Stein.» Die Spitäler könnten so wirtschaftlich nicht nachhaltig arbeiten.

Bütikofer verlangt eine «sofortige Tariferhöhung um mindestens 5 Prozent». Und sie verlangt, dass künftig die Tarife jeweils automatisch an die Teuerung angepasst werden. Das ist eine Forderung, die im Parlament hängig ist. (wan)

13:10 Uhr

Freitag, 22. August

Waadtländer Regierungsrätin fällt wegen Krankheit aus

Die Waadtländer Gesundheitsdirektorin Rebecca Ruiz (SP) kann ihr Regierungsratamt derzeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. Ihre Absenz wird voraussichtlich einen Monat lang dauern, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Die Rückkehr wird in Absprache mit den Ärzten erfolgen. Laut dem Communiqué leidet Ruiz an physischen Problemen, die nun genauer untersucht werden. Präzisere Angaben hat die Kanzlei «zu gegebener Zeit» in Aussicht gestellt. Während ihrer Abwesenheit wird sie durch die Regierungsräte Frédéric Borloz (FDP) und Vassilis Venizelos (Grüne) vertreten.

Rebecca Ruiz ist 43 Jahre alt. Die ehemalige Nationalrätin wurde 2019 anstelle von Pierre-Yves Maillard in die Waadtländer Regierung gewählt. Ruiz ist Mutter von zwei Kindern. (kä)

11:50 Uhr

Freitag, 22. August

Nach Nacht in grösster Not: Deutsche Bergsteiger vom Breithorn gerettet

Nach einer Nacht in grösster Not sind am Breithorn in den Walliser Alpen zwei deutsche Bergsteiger gerettet worden. Die beiden Männer wurden mit einem Helikopter von der italienischen Bergwacht in etwa 4.000 Metern Höhe aufgegriffen und ausgeflogen. Sie werden nun in einem Krankenhaus in Aosta in Italien behandelt. Ihr Gesundheitszustand ist nach Angaben der Bergwacht «insgesamt gut».

Die beiden Männer hingen seit Donnerstag in eisiger Kälte in der Nähe des Gipfels fest. Auf dem Weg nach unten hatte sich ihr Seil festgeklemmt. Ein weiteres Seil, um den Abstieg fortzusetzen, hatten sie nach Angaben der Bergwacht nicht. Mehrere Versuche, sie mit einem Helikopter nach unten zu bringen, scheiterten an den Wetterbedingungen: Die Sicht war zu schlecht. Zudem herrscht aktuell in der Gegend hohe Lawinengefahr.

Eine Nacht zwischen Schnee und Eis

Am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr kam dann doch ein Helikopter von der italienischen Seite zu ihnen durch. Die beiden hatten Zuflucht an einer verhältnismässig windgeschützten Stelle gesucht, wo sie dann zwischen Schnee und Eis auch die Nacht verbrachten. Mit einer Leuchte konnten sie dann auf sich aufmerksam machen. Zudem bestand übers Handy Verbindung.

Das Breithorn ist ein Bergkamm in den Walliser Alpen, im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien. Der höchste Punkt ist der Westgipfel mit 4160 Metern. Bestiegen wird das Massiv in der Regel von Schweizer Seite über die Station Klein Matterhorn. Zur Herkunft und zur Identität der beiden Männer machte die Bergwacht zunächst keine näheren Angaben.

Helikopter mussten mehrfach kehrt machen

Das Breithorn gilt als einer der Viertausender in den Alpen, die verhältnismässig leicht zu besteigen sind. Der Schweizer Alpen-Club SAC spricht jedoch auch von einer «gewaltigen vergletscherten Mauer mit mehreren Gipfeln». Am Donnerstag waren mehrere Rettungsversuche noch gescheitert. Von Schweizer Seite musste ein Helikopter der Air Zermatt unverrichteter Dinge wieder kehrt machen.

Die Rettung gelang dann mit einem Helikopter der italienischen Bergwacht. Zwischenzeitlich war auch überlegt worden, die beiden Männer mit einem Bergsteiger-Team herauszuholen. Nach Angaben der Rettungskräfte wäre eine Bergung zu Fuss jedoch wegen der derzeit hohen Lawinengefahr sehr gefährlich gewesen. Zudem gibt es in dem Gebiet zahlreiche Gletscherspalten. (cbe/dpa)

14:24 Uhr

MITTWOCH, 20. AUGUST 2025

Bundesrat will keine Gebühr für Notfälle

Der Bundesrat erteilt der Idee einer zusätzlichen Gebühr für Konsultationen in Spitalnotaufnahmen eine Absage. Mittels parlamentarischer Initiative wollte die GLP Kantone dazu ermächtigen, von Patientinnen und Patienten einen Zuschlag von bis zu 50 Franken auf den Selbstbehalt zu verlangen. Ziel war es, Bagatellfälle aus den Notfallstationen fernzuhalten und damit das Kostenwachstum im Gesundheitsbereich zu dämpfen.

Die Gesundheitskommission weitete diesen Vorschlag im Rahmen ihrer Beratung aus und wollte die Gebühr auf alle Personen erheben, die ohne schriftliche Überweisung in eine Notaufnahme gelangen. Von dieser Regelung ausgenommen wären nur Schwangere, Kinder und Personen, die von der Sanität in die Spitalnotaufnahme eingeliefert werden. Der Vorstoss geht zurück auf alt Nationalrat Thomas Weibel, übernommen hat ihn Martin Bäumle.

Geht es nach dem Bundesrat, wird daraus nichts. Eine solche Abgabe würde die Notaufnahmen kaum entlasten, schreibt die Regierung in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zwar sei die Überlastung vieler Spitalnotfälle ein reales Problem, doch eine Lenkungswirkung sei fraglich. «Insbesondere zu Randzeiten und an Wochenenden ist die Notaufnahme der einzige Zugang zu medizinischer Versorgung», heisst es in der Mitteilung. Damit fehle eine echte Alternative im Krankheitsfall.

Die Regierung steht mit ihrer Einschätzung nicht allein: Spitäler, Ärztinnen und Ärzte, Versicherer und Kantone lehnen die Idee grossmehrheitlich ab. Oder, wie es Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider formulierte: «Weder bei den Kantonen noch bei den Leistungserbringern hat die Notfallpauschale grosses Interesse geweckt.» In der Vernehmlassung sprachen sich fast 90 Prozent dagegen aus.

Ein weiterer Knackpunkt ist der Verwaltungsaufwand. Kantone müssten ihre Gesetze anpassen, Informationskampagnen starten und Kontrollen aufbauen. Versicherer wiederum hätten die Aufgabe, im Einzelfall zu prüfen, ob eine Überweisung vorliegt oder eine Ausnahme greift. Spitäler und Ärztinnen müssten dazu entsprechende Nachweise ausstellen und kontrollieren. Dieser bürokratische Mehraufwand würde zusätzliche Kosten verursachen – mit fragwürdigem Nutzen.

Sinnvoller sei es, die Grundversorgung zu stärken, etwa durch bessere Erreichbarkeit von Hausärzten oder Telemedizin, findet der Bundesrat. Auch Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung könnten helfen, die Notaufnahmen für jene frei zu halten, die sie wirklich brauchen. (bro)

10:15 Uhr

MITTWOCH, 20. AUGUST 2025

Co-Präsidium ist bei FDP wahrscheinlich: Leutenegger verzichtet

Am heutigen Mittwoch läuft die Bewerbungsfrist ab, bald wird klar, wer für die Nachfolge von FDP-Präsident Thierry Burkart ins Rennen steigt. Der Luzerner Ständerat Damian Müller, der als Kronfavorit galt, hat am Samstag überraschend abgesagt. Deshalb kam übers Wochenende Bewegung in die Sache: Filippo Leutenegger, Präsident der Kantonalzürcher FDP, wurde ins Spiel gebracht. Die Idee: Er solle bis zu den Wahlen 2027 als «Übergangspapst» die nationale Partei leiten. Nachdem dieses Portal gestern die Planspiele publik gemacht hatte, erhielt Leutenegger, 72, viel Zuspruch – und bei einer Online-Umfrage der «Weltwoche» schwang er mit 64 Prozent obenaus, vor Nationalrat Marcel Dobler mit 22 Prozent.

Trotzdem hat sich Leutenegger nun gegen eine Kandidatur entschieden, wie er am Mittwochvormittag zu CH Media sagt: «Ich konzentriere mich auf das letzte Jahr als Stadtrat und auf das sehr intensive Präsidium der FDP des Kantons Zürich.» Offenbar spielt noch ein anderer Grund mit: Bei der nationalen Partei scheint es auf ein Co-Präsidium hinauszulaufen, und Leutenegger ist kein Freund dieses Modells. Politologe Michael Hermann hat dem Modell «Übergangspapst» viel Positives abgewonnen: «Das Amt des FDP-Präsidenten ist zurzeit undankbar, darum spricht vieles für die Option Leutenegger, falls es diese gibt.» Sein Profil wäre «nahezu ideal». Diese Option ist nun vom Tisch. (pmü)

16:33 Uhr

Dienstag, 19. August

Ermittlungen gegen Ordensbruder: Es geht um Pornografie

In der Medienmitteilung sprach das Bistum Chur letzte Woche von einem nicht genauer definierten «mutmasslichem Fehlverhalten» gegenüber einer minderjährigen Person. Jetzt ist klar, weshalb die Staatsanwaltschaft Glarus gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels ermittelt: Es geht um Pornografie. Dies sagte die Staatsanwaltschaft auf Anfrage von CH Media. Der Kleriker steht im Verdacht, einer unter 16 Jahre alten Person eine Bilddatei mit pornografischem Inhalt übermittelt zu haben.

Gegen den Ordensbruder war vor etwa zwei Monaten Anzeige erstattet worden. Der Mann erteilte in einer Glarner Pfarreigemeinde in zwei Klassen Religionsunterricht. Gemäss dem Bistum Chur darf er bis auf Weiteres das Schulgelände nicht betreten. Der Religionsunterricht für die betroffenen Schüler wurde neu organisiert und findet wie gewohnt statt. (kä)

15:43 Uhr

Montag, 18. August

Abschaffung des Eigenmietwerts: Ja-Lager präsentiert Argumente

Am 28. September stimmt die Bevölkerung über eine Verfassungsänderung ab. Diese erlaubt den Kantonen, eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften einzuführen. Diese Vorlage ist rechtlich verknüpft mit der Abschaffung des Eigenmietwerts, die das Parlament Ende 2024 nach jahrelanger Debatte beschlossen hat. Die Besteuerung des Eigenmietwerts wird nur abgeschafft, wenn die Objektsteuer auf Zweitliegenschaften angenommen wird.

Am Montag traten die Befürworter des Systemwechsels vor die Medien. Gleich sieben Mitglieder von National- und Ständerat aus SVP, FDP, Mitte und GLP präsentierten ihre Argumente. «Dieses System ist ungerecht, bestraft die selbstnutzenden Wohneigentümer und widerspricht dem Verfassungsauftrag der Wohneigentumsförderung», sagte SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH), Präsident des Hauseigentümerverbands. Er zitierte den früheren SP-Finanzminister Otto Stich, der sich bereits in seiner Amtszeit (1984 bis 1995) für die Abschaffung des Eigenmietwerts ausgesprochen hatte.

GLP-Nationalrat Martin Bäumle sagte, die Reform beseitige Fehlanreize. Heute würden Schuldzinsen steuerlich begünstigt. Wer seine Hypothekarschulden reduziere, werde hingegen bestraft. Ein solches Steuersystem sei «dringend reformbedürftig». Mehrere Referenten betonten, die Reform sei anders als bei früheren Anläufen ausgewogen und gerecht. Im Gegenzug für die Abschaffung der Besteuerung des Eigenmietwerts fielen auch alle Abzüge für Hausbesitzer weg. Bauernpräsident Markus Ritter (Mitte/SG) wies darauf hin, dass die Vorlage auch die Forderungen der Linken in der parlamentarischen Debatte berücksichtige. SP und Grüne haben der Reform bis kurz vor der Schlussabstimmung mehrheitlich zugestimmt. Nun gehören sie dem Nein-Lager an. (cbe)

15:25 Uhr

Freitag, 15. August

Kampfwahl um Bundeshaus-Posten: Aargauerin fordert Zürcherin heraus

Im Bundeshaus kommt es in der Mitte-Fraktion zu einer Kampfwahl. Kurz vor Anmeldeschluss hat am Freitag die Aargauer Nationalrätin Maya Bally ihre Kandidatur für das Fraktionspräsidium eingereicht. «Das Amt interessiert mich riesig», sagt die 64-Jährige. «Mit meiner Erfahrung kann ich viel einbringen», sagt Bally, die seit 2023 im Nationalrat sitzt. Zuvor war sie von 2013 bis 2016 Fraktionschefin der BDP im Grossen Rat und bis zu ihrer Wahl in den Nationalrat zwei Jahre Vizefraktionspräsidentin der Mitte im Aargau. «Transparente Kommunikation und lösungsorientierte Sachpolitik sind ihr wichtig», heisst es in einem Communiqué der Mitte-Partei über Maya Bally.

Die Aargauerin fordert die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin heraus, die am Donnerstag ihre Kandidatur angekündigt hat. «Ich finde es gut, dass die Fraktion eine Auswahl hat», sagt Bally zur Ausgangslage. (sbü.)

11:52 Uhr

Freitag, 15. August

Schweizer Rettungsdienste löschen Brände in Montenegro

Im Mittelmeerraum brennen die Wälder, in Montenegro besonders heftig. Die Brände bedrohen die Hauptstadt Podgorica und weitere Landesteile. Alle nationalen Mittel von der Armee über die Feuerwehr und Freiwillige sind mobilisiert. Doch das reicht nicht: Wegen der anhaltenden Winde breiten sich die Feuer weiter aus und werden teils unkontrollierbar. Montenegro hat deshalb um internationale Hilfe gebeten - und Antwort aus der Schweiz bekommen.

Seit Freitagmorgen sind 22 Feuerwehrleute aus Westschweizer Brand- und Rettungsdiensten in den betroffenen Gebieten im Einsatz, wie es in einer Mitteilung des Bundes heisst. Mit drei Lösch- und mehreren Unterstützungsfahrzeugen bekämpfen sie Vegetationsbrände, schützen zentrale Punkte und verstärken die lokalen Mittel vor Ort.

Der Einsatz ist die erste gemeinsame Operation dieser Art. Er erfolgt im Rahmen eines Kooperationsabkommens, welches die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) mit den Genfer Rettungsdiensten abgeschlossen hat. (leh.)

16:01 Uhr

Donnerstag, 14. August

Ermittlungen gegen Ordensbruder in Glarus

Die Staatsanwaltschaft Glarus ermittelt gegen einen Ordensbruder des Franziskanerklosters Mariaburg in Näfels wegen eines mutmasslichen Fehlverhaltens gegenüber einer minderjährigen Person. Das teilte das Bistum Chur am Donnerstag mit. Der Ordensbruder erteilte in einer Glarner Pfarreigemeinde in zwei Klassen Religionsunterricht. Er darf bis auf Weiteres das Schulgelände nicht betreten. Er befindet sich nicht in Untersuchungshaft. Der Religionsunterricht für die betroffenen Schüler wurde neu geregelt und findet wie gewohnt statt.

Um was für ein Fehlverhalten es sich genau handelt und ob es sich um ein Sexualdelikt handelt, bleibt vorerst unklar. «Das werden die Ermittlungsbehörden klären müssen», sagt der Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain. Für den Religionsunterricht sind im Kanton Glarus die Pfarreien zuständig. Der Kanton Glarus gehört zum Bistum Chur. (kä)

11:20 Uhr

Donnerstag, 14. August

Mitte sucht Fraktionschefin: Yvonne Bürgin stellt sich zur Wahl

Nach der Wahl von Philipp Bregy zum neuen Parteipräsidenten ist bei der Mitte das Fraktionspräsidium vakant. Bregy hatte das Amt seit 2021 inne.

Nun wagt sich eine Interessentin aus dem Busch: Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin hat am Donnerstag ihre Kandidatur bekanntgegeben. «Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen – für eine starke Mitte, die Brücken baut und unser Land zusammenhält», wird Bürgin in einer Mitteilung der Kantonalpartei zitiert.

Bürgin sitzt seit 2023 im Nationalrat und war zuvor bereits Fraktionschefin der Mitte im Zürcher Kantonsrat. Sie ist Vizepräsidentin der nationalen Partei und Gemeindepräsidentin von Rüti ZH.

St. Galler Nationalrat Paganini verzichtet

Aufgrund der neuen Ausgangslage verzichtet derweil Nicolò Paganini auf eine Kandidatur. Der St. Galler Nationalrat sagt, das Amt des Fraktionschefs hätte ihn gereizt. «Doch nun stellt sich eine Frau zur Verfügung, die bereits Erfahrung als Fraktionschefin hat.» Vor dem Hintergrund, dass mit Bundesrat Martin Pfister und Parteipräsident Philipp Matthias Bregy bereits zwei Männer wichtige Spitzenämter der Partei besetzen, solle nun der Anspruch der Frauen erfüllt werden. «Meine Kandidatur wäre nicht opportun», sagt Paganini.

Auch die Waadtländer Nationalrätin Isabelle Chappuis, die als mögliche Nachfolgerin Bregys gehandelt worden war, teilt auf Anfrage mit, auf eine Kandidatur zu verzichten. Eine weitere gehandelte Kandidatin, die Freiburger Ständerätin Isabelle Chassot, hat sich bisher nicht in die Karten blicken lassen. Die Bewerbungsfrist fürs Fraktionspräsidium läuft am Freitag ab.

13:09 Uhr

Mittwoch, 13. August

Bund: Die Zahlen werden weniger rot

Das Loch im Bundeshaushalt wird kleiner. In der aktuellen Hochrechnung geht der Bund von einem deutlich geringeren Defizit aus. Statt einem Minus von 800 Millionen Franken, rechnen die Expertinnen und Experten nun mit 200 Millionen Franken Aufwandüberschuss. «Die Verbesserung erklärt sich vor allem durch deutlich höhere Fiskaleinnahmen», schreibt die Finanzverwaltung in einer Mitteilung.

Gleichzeitig sind auch die ordentlichen Ausgaben leicht höher ausgefallen. Ohne diese Steigerung wäre auch eine rote Null in der Rechnung möglich gewesen. Gleichzeitig warnt der Bundesrat vor aufkeimender Euphorie. Die bessere Prognose ändere nichts daran, «dass in den Finanzplanjahren ohne Umsetzung des Entlastungspakets mit Milliardendefiziten zu rechnen wäre», heisst es in der Mitteilung.

Die Auswirkungen der hohen US-Zölle würden in diesem Jahr voraussichtlich keine «einschneidenden Folgen» für den Bundeshaushalt haben. Aktuell sei unsicher, «wie sich die Schweizer Wirtschaft auf diese neue Situation einstellen wird». Ab 2026 könnte es Einfluss mit vermehrter Kurzarbeit und bei der Mehrwertsteuer haben. (mg)

13:02 Uhr

Mittwoch, 13. August

Weiterhin Extrawurst für die Hotelbranche

Für die Hotellerie und Parahotellerie soll auch mittelfristig ein tieferer Mehrwertsteuersatz gelten. Der Bundesrat will den Sondersatz von 3,8 bis 2035 beibehalten. Damit kommt er zumindest teilweise einem Auftrag des Parlaments nach, das eine entsprechende Verlängerung forderte. Bereits da hatte sich die Regierung gegen das Ansinnen gestellt: «Der Tourismussektor ist heute in einer deutlich besseren wirtschaftlichen Lage befindet als zum Zeitpunkt der Einführung des Sondersatzes im Jahr 1996», heisst es in der Mitteilung.

Mit der Befristung auf 8 Jahre - bis 2027 gilt sowieso der tiefere Satz - kommt - will der Bundesrat nun aber doch etwas weniger weit gehen, als eigentlich gefordert wurde. Es gab auch Stimmen, die eine unbefristete Verlängerung forderten. Nach 2035 könne im Rahmen der neuen Finanzordnung diskutiert werden, ob Hotels künftig weniger Mehrwertsteuer abgeben müssen. Jährlich entgehen dem Bund geschätzt 300 Millionen Franken für die Jahre der Verlängerung. «Diese müssen aufgrund der Schuldenbremse an anderer Stelle kompensiert werden», schreibt das zuständige Departement. (mg)

14:06 Uhr

12. August

Kommission des Ständerats lehnt Halbierungsinitiative ab

Mit der sogenannten Halbierungsinitiative will ein von SVP-Exponenten dominiertes Komitee die jährlichen Radio- und Fernsehgebühren von 335 auf 200 Franken senken; Unternehmen sollen ganz davon befreit werden. Die Fernmeldekommission des Ständerats lehnt das Volksbegehren mit 12 zu 1 Stimmen ab, wie die Parlamentsdienste am Dienstag mitteilten. Bereits im Juni hatte sich das Plenum des Nationalrats mit 116 zu 74 Stimmen dagegen ausgesprochen.

Für die ständerätliche Kommission genügen die Massnahmen, die Medienminister Albert Rösti der Initiative auf Verordnungsstufe entgegenstellt: Bis 2029 soll die Medienabgabe auf 300 Franken reduziert werden, und 80 Prozent der Unternehmen müssen sie künftig nicht mehr entrichten. Bereits dieser Schritt stellt in den Augen der Kommission eine Herausforderung dar, in allen Sprachregionen ein gleichwertiges publizistisches Angebot bereitzustellen.

Beim Volk würde die Halbierungsinitiative derzeit durchfallen: Gemäss einer repräsentativen Umfrage des Portals watson.ch sind aktuell 56 Prozent klar oder eher dagegen. Einzig die Mehrheit der SVP-Wähler spricht sich dafür aus. (kä)

10:22 Uhr

Bund schliesst Zuger Krankenkasse

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) greift durch: Es entzieht der Zuger Krankenkasse KLuG die Bewilligung, nachdem diese in massive finanzielle Schieflage geraten ist. Der Bund erklärt die Krankenkasse für insolvent, per Ende Jahr muss sie den Betrieb einstellen. 9300 Personen, die bei der Krankenkasse versichert sind, sind betroffen.

Man habe die Kasse wegen finanzieller Schwierigkeiten seit zwei Jahren intensiv überwacht, so das Bundesamt für Gesundheit. Verschiedene Massnahmen seien bereits ergriffen worden, um sie wieder zu stabilisieren. So hat der Bund der KLuG schon Mitte vergangenen Jahres eine aussergewöhnliche Prämienerhöhung befohlen.

Doch nun sind weitere Ungereimtheiten in der Buchhaltung aufgetaucht. Der Vorstand der Krankenkasse habe - nach Hinweisen aus der Geschäftsleitung - festgestellt, «dass Leistungen in Höhe von rund 2,4 Millionen Franken buchhalterisch nicht erfasst worden sind». So schreibt es das BAG. Damit habe sich «das Bild der Finanzen unerwartet und entscheidend verschlechtert».

Die betroffenen Versicherten müssen nun die Krankenkasse wechseln. Sie erhalten ein Angebot von der Helsana. Wer bis Ende Jahr keine andere Kasse wählt, wird automatisch von der Helsana übernommen.

09:45 Uhr

Dienstag, 12. August

Überwältigende Mehrheit für Handyverbot an Schulen

Das Thema ist allgegenwärtig: Die Kantone Aargau und Nidwalden verbannen Handys ab dem neuen Schuljahr aus den Schulen, in anderen Kantonen laufen derzeit ähnliche Debatten. Der Cybersorgen-Monitor der Versicherung AXA zeigt nun, dass 81 Prozent der Befragten dieser Massnahme zustimmen. Dies geht aus einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo mit 1’706 Teilnehmenden hervor.

80 Prozent würden zudem soziale Medien wie TikTok für Kinder unter 16 Jahren verbieten. «Das zeigt, dass ein grosses Bedürfnis besteht, Kinder in der Online-Welt zu schützen. Die Schweizer Bevölkerung findet, es brauche jetzt politische Massnahmen», sagt Sotomo-Leiter und Politbeobachter Michael Hermann.

Der Umgang mit Smartphones ist konfliktbeladen: Gemäss der Umfrage geben 55 Prozent der befragten Eltern an, gelegentlich oder häufig Streit über die Bildschirmzeit zu haben. (kä)

07:07 Uhr

Dienstag, 12. August

FDP-Präsidium: Andri Silberschmidt nimmt sich aus dem Rennen

Andri Silberschmidt will definitiv nicht neuer FDP-Präsident werden. Für seine Lebenssituation sei es heute einfach zu früh, sagte der Zürcher Nationalrat in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger». «Darum verzichte ich.» Der 31-jährige Silberschmidt ist amtierender FDP-Vizepräsident und gilt als Hoffnungsträger der Partei.

Seine Nichtkandidatur hat auch damit zu tun, dass er soeben Vater geworden ist. Es sei ihm ein Anliegen, sein Kind (oder seine Kinder?) beim Aufwachsen begleiten zu können. Zudem habe er mit seinem Partner eine Firma aufgebaut – die Gastrokette Kaisin mit 120 Angestellten. In eineinhalb Jahren finden die Zürcher Wahlen statt. Silberschmidt sagte im Interview, er überlege sich eine Kandidatur als Regierungsrat. Bevor er einen Entscheid treffe, wolle er sich aber noch mit der Zürcher FDP austauschen. (kä)

17:45 Uhr

Donnerstag, 8. August

Geköpfte Katze: Es war ein Wildtier

Am Dienstagnachmittag fand eine Frau in Schaffhausen ihre Katze tot im Garten, ohne Kopf und ohne Schwanz. Die Polizei ging zunächst von Tierquälerei und einer mutwilligen Tötung aus und suchte Zeugen. Am Donnerstagnachmittag teilte die Schaffhauser Polizei nun mit, dass die Katze durch ein Wildtier getötet und verstümmelt wurde. Dies hätten veterinärpathologische Untersuchungen ergeben. Die Polizei stellte darauf ihre Ermittlungen ein. (kä)

07:20 Uhr

Mittwoch, 6. August

Karin Keller-Sutter trifft US-Aussenminister Marco Rubio

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wird sich am Mittwoch um 16.15 Uhr Schweizer Zeit mit US-Aussenminister Marco Rubio treffen. Das gab das US-Aussenministerium bekannt. Details zum Treffen, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, sind noch nicht bekannt.

Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sind bereits am Dienstagabend in Washington DC eingetroffen, um über die Strafzölle auf Schweizer Produkte zu verhandeln. (fan)

15:47 Uhr

Dienstag, 5. August

«Bis zu 250 Prozent»-Zölle für Pharma

Dass US-Präsident Donald Trump die hohen Medikamentenpreise ein Dorn im Auge sind, ist bereits seit längerem bekannt. Nun droht er der ausländischen Pharmabranche mit drastischen Mitteln: «Wir werden zunächst einen kleinen Zoll auf Medikamente erheben, aber in einem Jahr, maximal anderthalb Jahren, wird er auf 150 Prozent steigen und dann auf 250 Prozent», sagte Trump in einem Interview gegenüber dem Fernsehsender CNBC.

Trump ging im Interview auch explizit auf die Schweiz ein. Diese mache ein Vermögen mit Arzneimitteln, sagte er am Telefon. «Wir wollen, dass Arzneimittel in unserem Land hergestellt werden.» (bro)

12:18 Uhr

Dienstag, 5. August

Keller-Sutter und Parmelin reisen in die USA

Die Schweiz will im Zollstreit mit den USA weiterverhandeln und ein attraktiveres Angebot unterbreiten. Das hat der Bundesrat an seiner Krisensitzung am Montag entschieden.

Nun gibt er bekannt: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin fliegen bereits heute Dienstag nach Washington, um kurzfristige Treffen mit den US-Behörden zu ermöglichen und Gespräche im Hinblick auf eine Verbesserung der Zoll-Situation der Schweiz führen zu können.

Die beiden Bundesräte werden von einer kleinen Delegation begleitet, insbesondere von Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft (SECO), und Daniela Stoffel, Staatssekretärin für internationale Finanzfragen (SIF). Ziel sei es, den USA ein attraktiveres Angebot zu unterbreiten, um die Höhe der Zusatzzölle für die Schweizer Exporte zu verringern und dabei die Anliegen der USA zu berücksichtigen, heisst es in der Medienmitteilung.

Offen ist, wen die Schweizer Delegation treffen wird - und ob überhaupt schon Treffen fixiert worden sind. Der Bundesrat hält sich mit Details zurück. Er werde erst kommunizieren, sobald es für die Öffentlichkeit relevante Entwicklungen gebe. (dk)

12:17 Uhr

Montag, 4. August

Grenzwächter stoppen Fleischschmuggler

Grenzwächter haben am 11. März bei einer mobilen Kontrolle in Trübbach SG einen Fleischschmuggler erwischt. Der Syrer führte insgesamt 336 Kilogramm unverzollte und teilweise unverpackte Tierkörper sowie weitere Fleischwaren in einem Auto mit Schweizer Kennzeichen mit. Der Mann war von Österreich über den Grenzübergang Schellenberg in Liechtenstein eingereist, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Bazg) am Montag mitteilte. Es eröffnete gegen ihn eine Strafuntersuchung. Bazg-Mitarbeitende entsorgten das ungekühlte Fleisch fachgerecht.

Im vergangenen Jahr stellte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 208 Tonnen geschmuggeltes Fleisch sicher. Es führt derzeit rund zehn grössere Verfahren wegen gewerbsmässigen Schmuggels. Das Bundesamt bekämpft den Fleischschmuggel nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Oft wird das im Ausland produzierte Fleisch ungekühlt in einem Kofferraum verstaut. Durch die Unterbrechung der Kühlkette können sich Salmonellen oder andere Keime bilden. (kä)

16:35 Uhr

mittwoch, 16. juli

Nach Hackerangriff auf Bundesverwaltung: Ermittlung identifiziert russische Hacker

Im Zuge umfangreicher internationaler Ermittlungen konnten drei mutmassliche Schlüsselpersonen der pro-russischen Hackergruppe «NoName057(16)» identifiziert werden. Dies gab die Schweizer Bundesanwaltschaft am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt.

Die Hackergruppierung hatte rund um eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski vor der Bundesversammlung vom 15. Juni 2023 die Webseiten von mehreren Schweizer Behörden mithilfe sogenannter DDoS-Attacken lahmzulegen versucht - und war dabei teilweise erfolgreich.

Noch im selben Monat eröffnete die Bundesanwaltschaft wegen der Angriffe ein Strafverfahren gegen Unbekannt. Das Fedpol initiierte daraufhin internationale Ermittlungen, die von Europol koordiniert worden sind. Dabei kam es zu Polizeiinterventionen in mehreren Ländern, bei denen Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen von am Netzwerk beteiligten Computern sowie Festnahmen erfolgt sind.

In der Folge gelang es, drei mutmassliche Schlüsselpersonen von «NoName057(16)» zu identifizieren. Die Bundesanwaltschaft dehnte ihr Strafverfahren auf diese drei Personen aus und hat diese zur Verhaftung ausgeschrieben. Bis sie verhaftet werden können, will die Bundesanwaltschaft das Strafverfahren sistieren.

In der Schweiz seien keine beteiligten Computer oder Personen identifiziert worden können, schreibt die Bundesanwaltschaft.

Der Cyberangriff rund um die Selenski-Rede im Juni 2023 war nicht die einzige Aktion der Hackergruppe gegen die Schweiz. «NoName057(16)» bekannte sich zu mehreren DDoS-Attacken auf Webseiten von Schweizer Behörden und staatsnaher Unternehmen. Dazu gehörten Cyberangriffe rund um einen Ukraine-Besuch des damaligen Bundespräsidenten Alain Berset im November 2023, während der jährlichen WEF-Treffen in Davos 2024 und 2025 sowie während der Bürgenstock-Friedenskonferenz im Juni 2024 und des Eurovision Song Contest im Mai 2025 in Basel.

DDoS steht für «Distributed Denial of Service». Bei solchen Angriffen wird versucht, ein System mit einer Flut von Anfragen lahmzulegen. (cbe)

10:25 Uhr

Dienstag, 15. Juli

Ständerat Benjamin Mühlemann interessiert an FDP-Präsidium

Für die Nachfolge des zurücktretenden Parteipräsidenten Thierry Burkart taucht ein neuer Name auf dem Radar auf. Der Glarner Ständerat Benjamin Mühlemann bezeichnete das Amt gegenüber Radio SRF als «sehr interessanten Posten», bei dem man auf der parteipolitischen Ebene mitgestalten und das liberale Gedankengut in die Schweiz hinaustragen könne.

Der 46-Jährige politisiert erst seit den Wahlen vom Herbst 2023 auf Bundesebene. Davor war er während über neun Jahren Mitglied der Kantonsregierung, ab Mai 2022 als Landammann. Seine relative Unerfahrenheit auf nationaler Ebene sieht Mühlemann nicht als Nachteil, auch wenn er laut eigener Einschätzung «bei den Dossierkenntnissen noch Potenzial hat». Er sei ein positiver Mensch und als Parteipräsident könne man viel gewinnen, wenn man es richtig mache, wird er im Radiobeitrag zitiert.

Gedanken über eine Kandidatur fürs Parteipräsidium machen sich auch der Luzerner Ständerat Damian Müller (40), der Zürcher Nationalrat und Parteivize Andri Silberschmidt (31), die St. Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (58) sowie Fraktionschef und Nationalrat Damien Cottier (50) aus Neuenburg. Sie alle wollen sich während der Sommerferien Gedanken machen und definitiv über eine allfällige Kandidatur entscheiden.

Die parteiinterne Anmeldefrist bei der Findungskommission läuft am 20. August ab. Den Nachfolger oder die Nachfolgerin von Thierry Burkart wählt die freisinnige Delegiertenversammlung am 18. Oktober in Bern. (cbe)

17:15 Uhr

Mittwoch, 9. Juli

Lokale Presse erhält mehr Fördergelder

Das Referendum gegen die indirekte Presseförderung kommt nicht zustande. Das Komitee des rechtsbürgerlichen Team-Freiheit gab am Mittwoch bekannt, dass es die benötigten 50'000 Unterschriften «knapp verfehlt» habe. Die Frist ist nun abgelaufen. Das Komitee gibt verschiedene Gründe an: Es habe spät mit der Sammlung starten müssen. Und die Unterstützung der Parteien sei gering gewesen. Zusätzlich seien unterdurchschnittlich viele Unterschriftenbögen zurückgekommen.

Das bedeutet, dass Regional- und Lokalzeitungen weiterhin einen Beitrag für die Zustellung der Zeitungen erhalten. Bundesrat und Parlament wollen mit einer Aufstockung des Beitrags die Medienvielfalt stärken. Bisher zahlte der Bund 30 Millionen Franken pro Jahr für die Zustellung der Zeitungen, nun soll der Beitrag auf 40 Millionen Franken aufgestockt werden. Das hat das Parlament im März entschieden.

Auch die Mitgliedschafts- und Stiftungspresse wird weiterhin subventioniert, mit einem Beitrag von 20 Millionen Franken. Neu wird zudem die Frühzustellung von Tages- und Wochenzeitungen unterstützt - mit 25 Millionen Franken pro Jahr. Die Subvention ist auf sieben Jahre beschränkt. Medienminister Albert Rösti hat angekündigt, dass er dann eine kanal-unabhängige Förderung vorsieht - und Subventionen auch für Online-Formate ermöglichen will. (chm)

18:15 Uhr

Montag, 7. Juli

Zürich will Jugendliche vor Geschlechtsumwandlungen schützen

Der Kanton Zürich stellt eine klare Forderung an den Bund: Er soll nationale Regeln schaffen, um Minderjährige vor «irreversiblen Eingriffen» zu schützen. Gemeint sind damit Änderungen des biologischen Geschlechts.

Als Begründung führt die Zürcher Gesundheitsdirektion von SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli die «geschlechtsangleichenden Operationen bei Minderjährigen» an, die «zuletzt vermehrt vorgenommen» wurden. Eine Analyse habe die Zunahme gezeigt. Zahlen dazu veröffentlicht der Kanton nicht.

Die Abklärungen des Amtes für Gesundheit haben «zusammenfassend keine Hinweise auf systemische Versorgungsmängel» bei der medizinischen Behandlung von «Minderjährigen mit Geschlechtsinkongruenz», schreibt die Gesundheitsdirektion.

Dennoch will Rickli als kantonale Massnahme Qualitätsstandards einführen, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt.. Als Sofortmassnahme hat sie bereits Anfang 2024 die Spitäler aufgefordert, geschlechtsangleichende Operationen bei Minderjährigen mit äusserster Zurückhaltung vorzunehmen.

Weiter schreibt die Gesundheitsdirektion, Eltern von Transgender-Jugendlichen hätten Vorbehalte geäussert, dass Behandlungen im Bereich der Geschlechtsinkongruenz zu vorschnell erfolgen. Als weiteres Argument führt die Regierung auf, dass Länder, die bisher eine «liberale» Praxis verfolgten, eine Abkehr von geschlechtsangleichenden Operationen erfolgte - etwa in Grossbritannien, Finnland und Schweden seien keine irreversiblen Operationen bei unter 18-Jährigen mehr erlaubt. Der Bund müsse darum nachziehen. (wan)

16:59 Uhr

Montag, 7. Juli 2025

Verzögerung bei Gotthard-Tunnelbau

Beim Bau der zweiten Röhre des Gotthard-Strassentunnels kommt es auf der Südseite zu geologischen Schwierigkeiten. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte, musste die Tunnelbohrmaschine nach nur 190 Metern gestoppt werden. Auf den nächsten rund 500 Metern machten lockeres, geklüftetes Gestein und Hohlräume eine Bohrung unmöglich. Das Bundesamt für Strassen hat daher entschieden, diesen Abschnitt konventionell im Sprengvortrieb auszubrechen.

Ein eigens dafür angelegter Verbindungsstollen soll den Sprengvortrieb in zwei Richtungen ermöglichen. Die Arbeiten werden laut Astra im Dreischichtbetrieb an sieben Tagen pro Woche durchgeführt und dauern voraussichtlich sechs bis acht Monate.

Allerdings verursacht die geänderte Vorgehensweise Mehrkosten von 15 bis 20 Millionen Franken. Die Gesamtkosten für die zweite Gotthardröhre belaufen sich auf rund 2,14 Milliarden Franken.

Trotz des Mehraufwands hält das Bundesamt für Strassen am Eröffnungstermin im Jahr 2030 fest. Auf beiden Tunnelportalen gehen die übrigen Arbeiten planmässig weiter. Um Verzögerungen zu vermeiden, zieht das Amt zudem andere Bauetappen vor und trifft weitere terminoptimierende Massnahmen. (cbe)

16:24 Uhr

Montag, 7. Juli

Fall Raiffeisen: Bei Journalist beschlagnahmte Datenträger bleiben versiegelt

Ein Zürcher Zwangsmassnahmengericht hat der Staatsanwaltschaft verboten, im Rahmen einer Anfang Juli in den Büroräumen des Onlineportals «Inside Paradeplatz» (IP) sowie der Privatwohnung von IP-Herausgeber und Journalist Lukas Hässig beschlagnahmtes Material auszuwerten. Dies schreibt Hässig auf «Inside Paradeplatz».

Die Staatsanwaltschaft führte die Razzia mit dem Segen des Zürcher Obergerichts durch und konfiszierte dabei Computer, Telefon, Dokumente und Notizbücher des bekannten Wirtschaftsjournalisten. Lukas Hässig liess das beschlagnahmte Material siegeln und wandte sich ans Zwangsmassnahmengericht.

Es bestehe «kein auch nur ansatzweise hinreichender Tatverdacht» für einen weitreichenden Eingriff wie eine Razzia mit folgenden Sicherstellungen, zitiert «Inside Paradeplatz» aus dem Urteil der zuständigen Bezirksrichterin.

Die Hausdurchsuchung fand auf Bestreben von Beat Stocker statt, dem Compagnon des langjährigen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz. Stocker machte geltend, dass Hässig und «Inside Paradeplatz» gegen Artikel 47 im Bankengesetz verstossen haben - und erhielt bei der Staatsanwaltschaft und beim Obergericht Gehör.

Unter diesem 2015 vom Parlament eingeführten, äusserst umstrittenen Artikel machen sich Medienschaffende unter Umständen strafbar, wenn sie Informationen, die als Bankgeheimnis gelten, auch bloss weiterverbreiten.

Das Zürcher Zwangsmassnahmengericht kommt in seinem Urteil jedoch zu einem eindeutigen Schluss. Es lasse sich «keine Bankgeheimnisverletzung bzw. ein gesetzwidriges Vorgehen (des Journalisten) plausibilisieren».

«Journalist handelte im Sinne der Gesellschaft»

Beat Stocker wurde im Zusammenhang mit Geschäften rund um die Raiffeisenbank bzw. Aduno wegen mehrfachen Betrugs oder Betrugsversuchs, mehrfacher Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsbesorgung, mehrfacher passiver Privatbestechung sowie mehrfacher Verletzung des Geschäftsgeheimnisses in erster Instanz zu vier Jahren Gefängnis und einer bedingten Geldstrafen von 160 Tagessätzen à 3000 Franken verurteilt. Er hat dagegen Berufung eingelegt.

Lukas Hässig hatte dies mit seiner Berichterstattung auf Inside Paradeplatz ab 2016 ins Rollen gebracht. Die Bezirksrichterin schreibt in ihrem Urteil mit Blick auf die Güterabwägung zwischen den Interessen des Privatklägers Beat Stocker und der verfassungsmässig garantierten Medienfreiheit: «Mit seiner Publikation hat der [Journalist] somit im Sinne der Gesellschaft gehandelt und seine Aufgabe als investigativer Medienschaffender, mithin die Aufdeckung von möglichen Gesetzesverstössen sowie die ihm dabei obliegende Informationspflicht, wahrgenommen.»

Nach dem Urteil des Zwangsmassnahmengerichts darf die Staatsanwaltschaft die beschlagnahmten und in der Folge versiegelten Daten in ihrem Verfahren nicht verwenden. (cbe)

11:58 Uhr

Montag, 7. juli

Mitte-Nationalrat Philipp Kutter tritt als Stadtpräsident zurück

Der Zürcher Nationalrat Philipp Kutter tritt bei den kommunalen Wahlen vom April 2026 nicht mehr für das Amt des Stadtpräsidenten von Wädenswil an. Der 49-Jährige sitzt seit 2006 in der Exekutive der Gemeinde am linken Zürichseeufer, seit 2010 ist er Stadtpräsident.

Das Stadtpräsidium sei «eine wunderschöne Aufgabe, die ich bis heute mit viel Freude ausübe», wird Kutter in einer am Montag verschickten Medienmitteilung der Mitte Wädenswil zitiert. Er wisse jetzt schon, dass er das Amt vermissen werde. «Aber nach 16 Jahren ist der Moment gekommen, den Stab weiterzugeben», so Kutter weiter. Die Partei will den Sitz verteidigen. Man führe derzeit Gespräche mit mehrere geeigneten Persönlichkeiten und entscheide voraussichtlich nach den Sommerferien über eine Kandidatur.

Neben seinen Ämtern in der Wädenswiler Stadtregierung sass Kutter ab 2007 im Zürcher Kantonsrat. Bei den eidgenössischen Wahlen 2015 landete er auf der Nationalratsliste der Mitte-Vorgängerpartei CVP auf dem ersten Ersatzplatz. Im Jahr 2018 rutschte er nach dem Rücktritt von Barbara Schmid-Federer in den Nationalrat nach.

Im Februar 2023 brach sich Kutter bei einem einem schweren Skiunfall zwei Halswirbel. Er musste seine Ämter für mehrere Monate ruhen lassen. Seit seinem Unfall ist er auf einen Rollstuhl angewiesen und ist teilweise gelähmt. (cbe)

13:20 Uhr

Freitag, 4. Juli

So viele Schwangerschaftsabbrüche wie noch nie

In der Schweiz gab es im vergangenen Jahr so viele Schwangerschaftsabbrüche wie noch nie. Dies geht aus neuen Zahlen hervor, die das Bundesamt für Statistik am Freitag publiziert hat. Gesamthaft wurden letztes Jahr 12'205 Abbrüche gemeldet. Im Vorjahr waren es noch 300 weniger.

Der jetzige Wert entspricht einer Rate von von 7,3 Schwangerschaftsabbrüchen pro 1000 Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren, die in der Schweiz wohnen. Anders formuliert: 7 von 1000 Frauen in dieser Altersgruppe haben sich 2024 für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden. Der absolut grösste Teil davon (96 Prozent) erfolgte innert den ersten 12 Schwangerschaftswochen. Und meist (83 Prozent) medikamentös.

Regional zeigen sich grosse Unterschiede in der Quote. Sie liegt zwischen 5,1 Abbrüchen pro 1000 Frauen im Tessin, und 9 Abbrüchen pro 1000 Frauen in der Genferseeregion. In der Nordwestschweiz ging die Anzahl Schwangerschaftsabbrüche pro 1000 Frauen im vergangenen Jahr zurück. Im Mittelland und der Ostschweiz stiegen sie dagegen an. (mg)

13:27 Uhr

Schutz der Aare: Atomkraftwerk Beznau fährt beide Blöcke herunter

Das Atomkraftwerk Beznau hat am Mittwochabend Block 2 abgeschaltet, um die Erwärmung der Aare zu begrenzen. Block 1 war bereits seit Dienstag vom Netz, wie Axpo mitteilte.

Aufgrund hoher Wassertemperaturen hatte die Axpo die Leistung beider Reaktorblöcke seit Sonntag auf 50 Prozent reduziert. Die Massnahmen zur Drosselung und Abschaltung entsprechen den Vorgaben des Bundesamtes für Energie (BFE) und sollen das Ökosystem der Aare schützen. Ziel ist es, eine übermässige Erwärmung des Flusswassers in heissen Sommerperioden zu verhindern.

Aktuell wird die Aare mit 24.3 °C gemessen (Messstelle Kraftwerk Klingnau). Die Limmat, die beim Wasserschloss in die Aare fliesst, bringt dabei richtig warmes Wasser mit: In Baden wurden 26.4 °C gemessen. Ab 25 Grad wird das Atmen für die Fische schwierig. Wenn sie nicht in kälteres Wasser flüchten können, ist das lebensbedrohlich.

Die Abschaltungen der Beznau-Reaktoren erfolgen in Absprache mit der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat sowie der Übertragungsnetzbetreiberin Swissgrid. Damit werde laut Axpo sichergestellt, dass Versorgungssicherheit, Reaktorsicherheit und Netzstabilität nicht gefährdet sind.

Die beiden Blöcke des Atomkraftwerks Beznau produzieren im Vollbetrieb ca. 6000 Gigawattstunden im Jahr, also durchschnittlich etwa 16 bis 17 Gigawattstunden Strom pro Tag. Damit können rund 1,5 Millionen Haushalte in der Schweiz einen Tag mit Strom versorgt werden. (phh)

09:03 Uhr

Donnerstag, 3. Juli

«Zeitpunkt stimmt für mich nicht»: Maja Riniker erteilt FDP-Präsidium Absage

Nach der Ankündigung von Thierry Burkart, dass er als FDP-Präsident zurücktritt, wurde Riniker als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Im Gespräch mit Keystone-SDA stellt sie nun aber klar: «Der Zeitpunkt stimmt für mich nicht.» Sie werde nicht als Nachfolgerin zur Verfügung stehen.

Die seit letzten Dezember amtierende Nationalratspräsidentin und Aargauer FDP-Politikerin Maja Riniker will nicht FDP-Präsidentin werden. Das hat die 47-Jährige in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärt.

Sie verweist auf ihre aktuelle Aufgabe als Nationalratspräsidentin, die sie «viel Herzblut» ausführe. Danach freue sie sich, im nächsten Jahr wieder mehr Sachpolitik in ihren angestammten Dossiers betreiben zu können und wieder etwas mehr Zeit für die Familie zu haben. (luk)

16:00 Uhr

Mittwoch, 2. Juli

Schweiz einigt sich auf Freihandelsabkommen mit Mercosur

Für die entscheidenden Verhandlungen reiste Wirtschaftsminister Guy Parmelin gleich selbst nach Argentinien. Die Efta-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island haben sich mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay auf ein neues Freihandelsabkommen geeinigt.

Die Verhandlungen starteten bereits 2017. Das Abkommen soll Zolleinsparungen von bis zu 180 Millionen Franken pro Jahr für die Schweiz ermöglichen und ist damit – nach der EU und China – das Freihandelsabkommen mit dem grössten Zolleinsparungspotenzial für die Schweiz. Nebst Zöllen sollen auch technische Handelshemmnisse reduziert werden. Die Efta hat die Einigung bereits bestätigt, die Schweiz will im Laufe des späteren Nachmittages informieren.

Bereits kommt Kritik. Die Grünen befürchten, dass der Schutz des Regenwaldes sowie die Rechte der lokalen Bevölkerung dem Agrarfreihandel geopfert würden. Die Partei will das Referendum ergreifen, falls das Freihandelsabkommen keine griffigen Bestimmungen zum Schutz der Umwelt und der Menschenrechte enthalte, schreiben die Grünen in einer Medienmitteilung.

Genau das gelte es zu verhindern, schreibt hingegen Swissmem, der Verband der Schweizer Maschinenindustrie. Er ruft die Politik auf, den Genehmigungsprozess rasch voranzutreiben. «Ein Referendum wäre ein Affront gegenüber den schwer kämpfenden Industrie-KMU und den 330’000 Arbeitnehmenden in der Branche», schreibt Swissmem in einer Mitteilung. Er bezeichnet das Abkommen als Lichtblick für die gebeutelte Tech-Industrie. Angesichts von Zöllen, Handelskriegen und weltweiter Unsicherheit sei der Ausbau des Freihandelsnetzes zentral. Die Exportindustrie sei die Wohlstandslokomotive der Schweiz. (dk)

11:38 Uhr

Dienstag, 1. Juli

Untersuchung zum Kampfjet-Debakel eingeleitet

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) hat entschieden, den Kampfjet-Kauf des F-35 noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Das hat die Kommission am Dienstag mitgeteilt. Dabei soll auch «der Umgang mit den Gutachten zum Fixpreis sowie die Information des Bundesrates gegenüber der Oberaufsicht und der Öffentlichkeit vertieft werden».

Die GPK begründet das mit den neuen Entwicklungen rund um den Kampfjet. Vergangene Woche war bekannt geworden, dass die Amerikaner nichts von einem Festpreis für den Kampfjet wissen wollen. Der Bundesrat hatte stets behauptet, man habe dies so vereinbart. Sollte das tatsächlich nicht mehr gelten, so könnten die 36 bestellten Kampfflugzeuge um bis zu 1,3 Milliarden Franken teurer werden. Das Stimmvolk hat einen Kreditrahmen von 6 Milliarden bewilligt.

Die GPK untersucht, ob «bei der Aushandlung der Verträge rückblickend Mängel in der Geschäftsführung des Bundesrates festgestellt werden können». Auch soll vertieft geprüft werden, wie sich die zuständigen Stellen «damals mit den vom VBS eingeholten Gutachten sowie den kritischen Empfehlungen der Finanzkontrolle zum Fixpreis aus dem Jahr 2022 auseinandergesetzt haben.» Präsident der zuständigen Subkommission ist der Luzerner SP-Nationalrat David Roth. (mg)

15:55 Uhr

Mittwoch, 25. Juni

Bundesrat will kein Geld für die Expo bezahlen

Der Bundesrat will kein Geld für eine Expo ausgeben. Eine allfällige Landesausstellung in den 2030er-Jahren müsste ohne Bundesmittel auskommen. Das hat die Regierung am Mittwoch entschieden. Die letzte Expo 2002 hat rund eine Milliarde Franken aus der Staatskasse bekommen. Der Bundesrat begründet seine Haltung mit der angespannten Finanzsituation. Das dürfte ein harter Schlag für die Veranstalter sein. Derzeit gibt es mehrere Projekte, die gerne eine Landesausstellung organisieren würden.

Ebenfalls wird die Schweiz vorerst keine Beauftragtenstelle gegen Rassismus und Antisemitismus erhalten. Das allerdings nicht aus finanziellen Gründen. Der Bundesrat verzichtet auf die Einführung, da es schon mehrere solcher Stellen gebe. Es bestehe die Gefahr von Doppelspurigkeiten und einem erhöhten Koordinationsbedarf. Das Parlament hatte eine entsprechende Stelle gefordert. Das nach der Häufung von antisemitischen Vorfällen nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. (mg)

11:30 Uhr

Mittwoch, 25. Juni

Neues Reservekraftwerk an altem Standort

Schon seit längerem sucht der Bundesrat nach einer Nachfolgelösung für das Reservekraftwerk Birr. Der Vertrag mit der Firma General Electric läuft im Frühling 2026 aus. Nun ist der Bundesrat in der gleichen Gemeinde fündig geworden: Die Firma Ansaldo Energie soll ab Februar 2027 mit einem Gaskraftwerk bereitstehen. Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, diese Zeitung hatte schon früher über die Pläne berichtet.

Zu reden dürften unter anderem die Kosten geben: Für das Reservekraftwerk verlangt die Regierung bei der Finanzdelegation einen Zusatzkredit von 275 Millionen Franken. Dies, nachdem dessen Vorgänger bereits eine halbe Milliarde Franken verschlungen hat. Der Prüfstand am Standort Birr hat eine Gasturbine des Typs GT 26 mit einer Leistung von 250 MW. Sie verfügt über eine Betriebsbewilligung für Tests von bis zu 800 Betriebsstunden pro Jahr. Die Kosten werden die Stromkundinnen und -kunden tragen.

Das neue Reservekraftwerk ist ebenfalls nur eine Übergangslösung bis voraussichtlich 2030. Dann sollen neue Kraftwerke bereitstehen. (bro)

09:40 Uhr

Mittwoch, 25. Juni

Bussen für Littering: 100 Franken pro Zigistummel

Wer seine Zigarette achtlos auf den Boden schnippt, dem droht künftig bald eine Busse in der Höhe von 100 Franken. Der Bundesrat will nationale Littering-Bussen einführen. Heute kennt bereits eine Mehrheit der Kantone eigene Geldstrafen für Littering. Der Auftrag zu einer schweizweiten Lösung stammt aus dem Parlament.

Für das unsachgerechte Entsorgen von mehreren Kleinabfällen (unter anderem Verpackungen, Dosen, Flaschen, Zeitungen) soll eine Busse von 200 Franken fällig werden. Werden Siedlungsabfälle in der Grössenordnung zwischen 35 und 60 Liter illegal entsorgt, werden 250 Franken fällig. Sind es mehr, werden es gar 300 Franken.

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch die entsprechenden Verordnungen in die Vernehmlassung geschickt. Nun können Kantone, Parteien und weitere Kreise ihre Meinung mitteilen. Die Bussen treten frühestens 2026 in Kraft. (mg)

16:35 Uhr

Kampfjet: Bundesrat Pfister will am Mittwoch informieren

Verteidigungsminister Martin Pfister sollte sich am Dienstag in der Sicherheitskommission des Nationalrats zu den angeblich explodierenden Kosten für den US-Kampfjet F-35 äussern. Tat er aber nicht. Pfister verwies darauf, so hört man in Bern, dass er am Mittwoch zuerst den Bundesrat informieren müsse. Was darauf hindeutet, dass es zuletzt eine neue Entwicklung gab. Nach dem Bundesrat sollen auch Parlamentarier mit diesen Informationen bedient werden, später auch die Medien beziehungsweise die Öffentlichkeit.

Bisher hiess es, 36 Jets würden maximal 6 Milliarden kosten, von einem Festpreis war die Rede. Angeblich verlangen die Amerikaner jetzt etwa 1,3 Milliarden Franken mehr; und der Bundesrat hat dies bisher öffentlich weder dementiert noch bestätigt. Die Schweiz kauft die Kampfjets nicht von Hersteller Lockheed direkt, sondern über die US-Regierung. Sie verhandelt mit Lockheed den Preis. (hay)

14:49 Uhr

Montag, 23. Juni 2025

Parmelin unterschreibt neues Palmöl-Abkommen

Die Schweiz will weniger Zölle auf malaysisches Palmöl erheben. Am Montag hat Bundesrat Guy Parmelin ein Freihandelsabkommen mit Malaysia unterzeichnet. Es erlaubt der Schweiz den zollfreien Export nach Malaysia für fast alle Produkte. Im Gegenzug gewährt die Schweiz eine Zollreduktion auf das malaysische Palmöl.

Sowohl die Grünen als auch verschiedene Umweltorganisationen drohen damit, das Abkommen bekämpfen zu wollen. Denn: Mehr als ein Drittel des in der Schweiz nachgefragten Palmöls stammt aus Malaysia. Das ist ein Vielfaches dessen, was die Schweiz aus Indonesien importiert. Schon 2021 wurde das Freihandelsabkommen mit Indonesien wegen der Palmölfrage nur knapp angenommen - gerade mal 51,4 Prozent stimmten dem Abkommen zu. (leh.)

15:39 Uhr

Freitag, 20. Juni 2025

Missbrauchsskandal in Walliser Abtei: Bericht zeigt Ausmass auf

Verdacht auf sexuelle Übergriffe, Fälle von Exhibitionismus, sexualisierte Fotosessions, Zwangsabtreibungen oder der Konsum von Kinderpornografie: Ein am Freitag veröffentlichter Untersuchungsbericht zeigt das Ausmass des Missbrauchsskandals in der Abtei St-Maurice auf. Über Jahrzehnte kam es im ältesten Kloster der Schweiz zu Übergriffen, hauptsächlich an Minderjährigen.

2023 hatte das Westschweizer Fernsehen RTS erstmals Missbrauchsvorwürfe publik gemacht. Die Abtei liess daraufhin eine unabhängige Untersuchung durch die Universität Freiburg durchführen. Auch die Walliser Regierung reagierte und verstaatlichte das bis dahin an das Kloster angeschlossene Gymnasium.

Der 164-seitige Bericht wirft ein rabenschwarzes Licht auf die Abtei und die katholische Kirche. Gestützt auf Zeugenaussagen und Unterlagen des Klosterarchivs sind 67 Vorfälle dokumentiert, die sich zwischen 1960 und 2024 ereignet haben - die meisten zwischen 1990 und 2010. Begangen wurden sie von 30 Chorherren. Wobei von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen wird. Nur in Einzelfällen kam es zu Strafverfahren.

Die Verantwortlichen der Abtei haben die Augen verschlossen. Meldungen wurden nicht ernst genommen, weil man um den Ruf der Institution fürchtete. Beschuldigte Chorherren wurden versetzt oder deren Taten vertuscht.

Die Abtei zeigt sich in einer Stellungnahme «zutiefst erschüttert» über die Erkenntnisse. Die Rede ist von einer «Kultur des Schweigens und der Banalisierung», die geherrscht habe. Man anerkenne die Fehler vollumfänglich an.

Die Empfehlungen der Wissenschaftler sind fast schon erschreckend trivial: Die Abtei müsse Meldungen ernst nehmen, dürfe sexuelle Gewalt in den Akten nicht mit Worten wie «eine Dummheit» beschönigen, heisst es beispielsweise im Bericht.

Die Abtei hat am Freitag einen Aktionsplan präsentiert, der diese Empfehlungen aufgreift. Eine Kommission soll die Umsetzung überwachen. (lha)

13:00 Uhr

Freitag, 20. Juni

Ohne Gegenstimme: Parlament spricht fünf Millionen Soforthilfe für Blatten

Die Hilfe für das vom Felssturz verschütteten Blatten war unbestritten: Ohne Gegenstimmen ging das Bundesgesetz für Soforthilfe für Blatten am Freitagmorgen durch die Schlussabstimmung. Das Gesetz regelt, wie fünf Millionen Franken an die Betroffenen des verschütteten Dorfes ausbezahlt werden sollen.

Am Samstag will Nationalratspräsidentin Maja Riniker das Lötschental besuchen und sich ein Bild vor Ort machen. (wan)

08:11 Uhr

Freitag, 20. juni

Vater Hurni auf Platz – Parlament sagt Ja zur Individualbesteuerung

Die Schlussabstimmung im Ständerat war mit Spannung erwartet worden, denn bei einem Nein wäre die Individualbesteuerung vom Tisch. Und im Voraus war gewiss: Es wird ein knappes Ergebnis werden. Erstens, weil ein Schaffhauser Ständeratssitz vakant ist, nachdem die Wahl des SP-Mannes Simon Stocker als ungültig erklärt wurde. Zudem, weil das Pro-Lager für die Individualbesteuerung bangte, dass der Neuenburger Sozialdemokrat Baptiste Hurni just am Freitagmorgen Vater würde und sich zur Unterstützung seiner Partnerin im Kreisssaal befinden würde.

Nun, Hurni war da und erhielt zu Sitzungsbeginn den Glückwunsch zur Geburt seines Kindes sowie einen warmen Applaus der Kolleginnen und Kollegen. Als sodann der Rat zur Abstimmung schritt, zeigte sich, dass Hurnis Stimme nicht unbedingt nötig gewesen wäre: Der Ständerat sagte mit 22 zu 21 Stimmen Ja zum Gesetz über die Individualbesteuerung. Hätte es - ohne Hurni - ein Patt gegeben, wäre Ständeratspräsident Andrea Caroni mit dem Stichentscheid zum Zug gekommen - und der ist ein klarer Befürworter der Individualbesteuerung.

Auch im Nationalrat fand die Vorlage eine Mehrheit - allerdings haben Mitte, SVP und der Bauernverband bereits das Referendum gegen die Vorlage angekündigt. Auch ein Kantonsreferendum ist weiterhin möglich - dabei müssten sich acht oder mehr Kantone gegen das neue Gesetz stellen. (sbü./mg)

17:54 Uhr

Mittwoch, 18. Juni

Westschweizer Kantone verbannen Smartphones aus Schule

In der Romandie und im Tessin bleibt das Smartphone in der Schule zukünftig ausgeschaltet. Wie die Konferenz der Erziehungsdirektorinnen und Erziehungsdirektoren der Romandie und des Tessins (CIIP) am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt, habe man sich auf eine gemeinsame Regelung geeinigt.

Die Entscheidung sei eine Reaktion auf wachsende Sorgen über die psychische Gesundheit der Schüler und die problematische Bildschirmnutzung, vor allem mit Bezug auf soziale Medien, schreibt die Konferenz. Das Smartphone-Verbot gelte nicht nur während des Unterrichts, sondern auch in den Pausen.

Man strebe kein Technologieverbot an, sondern wolle das Smartphone in «einer strukturierten, reflektierten und den Lernzielen angepassten Weise» zulassen. Weiterhin eingesetzt werden solle es im Rahmen des IT-Unterrichts, von Präventionsprojekten (etwa vor sexueller Belästigung oder Desinformation) oder bei von Lehrkräften betreute Bildungsprojekten.

Schon bisher verbot die Mehrheit der lateinischen Kantone das Smartphone in der Schule grundsätzlich. Für die Umsetzung der neuen einheitlichen Regelung sind die einzelnen Kantone zuständig. Sie sollen per Anfang des neuen Schuljahrs 2025/26 eingeführt werden. Die CIIP empfiehlt, diesen Prozess durch einen «konstruktiven Dialog» mit den Schülern, deren Familien sowie den Lehrkräften zu verbinden. (cbe)

17:30 Uhr

Montag, 16. Juni

Neue Absturzgefahr: Brienz darf vorerst nicht betreten werden

Die Bevölkerung der Bündner Gemeinde Brienz kann das Dorf seit Donnerstagnachmittag nicht mehr betreten. Denn der kritische Teil des Berges oberhalb der Gemeinde, das sogenannte «Plateau» rutscht schneller als bis anhin. Gemäss dem zuständigen Gemeindeführungsstab Albula hat sich dieses «Plateau» so stark beschleunigt, dass es nun abzustürzen droht. Welche Gebiete von einem Absturz genau gefährdet sind, lässt sich laut Gemeinde noch nicht sagen.

Darum ist der Zutritt aktuell für alle verboten - auch für die Bauern, welche die Wiesen rund um das Dorf bewirtschaften. Auf Anweisung des Gemeindeführungsstabs haben die Landwirte bereits am Sonntag ihre Tiere von den Weiden geholt. Ob und wie schnell sich die Situation verschärft, beobachten die Behörden genau - und werden informieren, sobald die Gefährdung besser eingeschätzt werden kann.

Klar ist: Das neuerliche Betretungsverbot ist eine weitere Zäsur im Alltag der Bevölkerung, die das Dorf tagsüber wieder besuchen durfte. Allerdings haben die Behörden die Hoffnung bereits zerschlagen, dass sich die Lage mittelfristig stabilisieren wird. Die Gemeinde hat darum bereits eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche die teilweise oder gesamte Umsiedlung des Dorfes unterstützen soll. (wan)

14:11 Uhr

Donnerstag, 12. Juni

Regionalverkehr ist pünktlicher und sauberer unterwegs

Die Zufriedenheit mit dem öffentlichen Regionalverkehr in der Schweiz ist weiterhin gross. Dies teilte das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag mit. Es stützt sich dabei auf die Auswertung der von 60 teilzeitlich angestellten Testkundinnen und Testkunden erhobenen Daten.

Diese erfassten im vergangenen Jahr bei schweizweit 64 Transportunternehmen insgesamt fast 100’000 Bewertungen in Fahrzeugen und an Haltestellen. Sie bewerteten dabei Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Funktionsfähigkeit, Kundeninformation und das Verhalten des Personals.

Fast 95 Prozent der Züge und 90 Prozent der Busse kamen gemäss BAV pünktlich an. Verbessern gegenüber dem Vorjahr konnten sich S-Bahnen sowie Busse und Regionalzüge in ländlichen Gebieten. Weniger pünktlich verkehrten hingegen die RegioExpress-Züge und Busse in den Agglomerationen.

Der Zustand in den Zügen und Büssen wurde in allen Regionen der Schweiz besser bewertet als im Vorjahr. Insbesondere bei der Sauberkeit wurden gegenüber 2023 bei allen Indikatoren Fortschritte erzielt - mit Ausnahme der Toiletten. (cbe)

15:18 Uhr

Mittwoch, 11. Juni

Wegen hoher Rohstoffgewinne: Kanton Genf zahlt beim Finanzausgleich am meisten

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Ausgleichszahlen der Kantone für das Jahr 2026 um 227 Millionen Franken an. Insgesamt werden 6,4 Milliarden Franken umverteilt, wie die Eidgenössische Finanzverwaltung mitteilt. Zwei Drittel davon trägt der Bund, einen Drittel die Kantone.

Grund für diesen Anstieg der Ausgleichszahlungen sei das starke Wachstum des Ressourcenausgleichs. Weil sowohl die Steuereinnahmen als auch die Unterschiede zwischen den Kantonen zugenommen haben, muss nun mehr ausgeglichen werden.

Besonders an Ressourcen gewonnen haben die Kantone Genf, Zug und Schaffhausen. Der starke Anstieg in Genf sei hauptsächlich auf aussergewöhnlich hohe Gewinne der Energie- und Rohstoffhandelsfirmen ab 2022 zurückzuführen, heisst es in der Mitteilung. Damit wird der Kanton Genf neu vor Zürich und Zug zum grössten Beitragszahler. Die Berechnungen werden den Kantonen zur Stellungnahme unterbreitet. (leh)

17:28 Uhr

Dienstag, 10. Juni

Kantone proben den Aufstand gegen die Individualbesteuerung

Künftig sollen Ehepaare zwei Steuererklärungen ausfüllen: Das Parlament will die Individualbesteuerung einführen. Damit soll die steuerliche Heiratsstrafe abgeschafft und Erwerbsanreize für Frauen geschaffen werden. Hinter der Reform stehen FDP, GLP, SP und Grüne. Widerstand kommt von Mitte und SVP – und von den Kantonen.

Die Konferenz der Finanzdirektoren empfiehlt das Kantonsreferendum gegen die Individualbesteuerung. Damit das zustande kommt, braucht es das Veto von acht Kantonen. Und die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass dieses Quorum erreicht wird. Die Finanzdirektoren fürchten den Aufwand durch den Systemwechsel und mögliche Steuerausfälle. Auch sie wollen die Heiratsstrafe abschaffen, finden jedoch, der Bund soll sich den Kantonen anpassen.

Die Kantone haben erste einmal das Referendum ergriffen: 2004 gegen ein Steuerpaket. Sie waren erfolgreich. (dk)

16:47 Uhr

Dienstag, 10. Juni

Aussenminister Cassis reist nach Israel

Ignazio Cassis (FDP) besucht heute und morgen Israel und die Palästinenser Gebiete. Wie das Aussendepartement am Montag mitteilte, trifft sich der Bundesrat in Ramallah mit Mohammad Mustafa, dem Premierminister und Aussenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde. In Israel führt Cassis ein Gespräch mit Aussenminister Gideon Sa'ar. Im Zentrum der Treffen wird insbesondere die Situation im Gazastreifen sein. Die Schweiz rufe mit Nachdruck alle Parteien auf, das humanitäre Völkerrecht einzuhalten und sich ernsthaft und konstruktiv für eine diplomatische Lösung einzusetzen, heisst es in der Mitteilung. Der Bundesrat verlangt einen Waffenstillstand und dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen uneingeschränkten Zugang zu humanitärer Hilfe erhält. Die Landesregierung fordert zudem, dass die Hamas bedingungslos alle Geiseln freilässt. (kä)

09:59 Uhr

Dienstag, 10. Juni

Aline Trede will Berner Regierungsrätin werden

Sie ist seit fünf Jahren Chefin der Bundeshausfraktion der grünen Partei. Jetzt peilt Aline Trede den nächsten Karriereschritt an. Die Nationalrätin will in den Berner Regierungsrat. Die 41-jährige Mutter zweier Teenager gilt als Favoritin für die parteiinterne Ausmarchung. An der kantonalen Delegiertenversammlung vom 27. August werden die Grünen ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin bestimmen. Die nächsten Berner Kantonswahlen finden am 29. März 2026 statt.

Trede will die Nachfolge von der grünen Regierungsrätin Christine Häsler antreten. Für deren Nachfolge gibt es bereits mehrere Interessenten. (kä)

09:45 Uhr

Dienstag, 10. Juni

Pro-Palästina-Demonstranten besetzen Gleis

Am Montagabend haben an den Bahnhöfen in Lausanne und Genf Hunderte Menschen gegen die Situation im Gazastreifen protestiert. Die Pro-Palästina-Demonstranten besetzten das Gleis und legten für längere Zeit dem gesamten Zugverkehr lahm. Wie die SBB mitteilten, mussten Zugreisende am Dienstagmorgen Einschränkungen in Kauf nehmen. Es waren weniger Züge verfügbar, weil einige Zugkombinationen am Vorabend nicht ins Depot gebracht werden konnten. (kä)

09:17 Uhr

Dienstag, 10. Juni

Opferhilfe zahlt 6,5 Millionen Franken Entschädigung

Opfer von körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt haben im letzten Jahr 6,5 Millionen Franken Entschädigung und Genugtuung durch die Kantone erhalten. Das sind 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt führten die Opferhilfestellen im vergangenen Jahr 51'547 Beratungen durch. Das sind so viele wie noch nie, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.

Fast drei Viertel der Opfer waren Frauen, und etwas weniger als die Hälfte hat den Schweizer Pass. In 71 Prozent der registrierten Fällen gaben die Opfer an, den mutmasslichen Täter oder die mutmassliche Täterin zu kennen. In knapp vier von zehn Fällen der Beratungen handelte es sich um den Partner oder Ex-Partner des Opfers. (kä)

12:00 Uhr

Donnerstag, 6. Juni

Nationalrat sagt Nein zu Munitions-Milliarde

Mitte-links hat sich durchgesetzt: Der Nationalrat lehnt es ab, eine zusätzliche Milliarde Franken für den Kauf von Munition für die Fliegerabwehr zu sprechen. Mit 97 zu 77 Stimmen bei 19 Enthaltungen hat der Rat den Plänen der Sicherheitskommission eine Abfuhr erteilt.

Der Nationalrat hat im Rahmen der Beratungen über die Armeebotschaft 2025 über den zusätzlichen Verpflichtungskredit debattiert. Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass die Zusatzmilliarde auf der Kippe steht. Nicht nur SP, Grüne und GLP sind dagegen, sondern auch die Finanzkommission. Sie hatte Vorbehalte, weil völlig offen gewesen wäre, wie woher das Geld kommen soll. Wie CH Media berichtete, hatte die Armee bis zum Schluss für die Milliarde lobbyiert. Vergebens.

Deutlich Ja sagt der Nationalrat zur Armeebotschaft in der ursprünglichen Dimension. Sie sieht Verpflichtungskredite in der Höhe von knapp 1,7 Milliarden Franken vor, beispielsweise für den Kauf von Mini-Drohnen oder den Bau neuer Truppenunterkünfte. Auch der Ausmusterung der F-5-Tiger, mit denen die Patrouille Suisse heute fliegt, stimmt der Nationalrat zu.

13:30 Uhr

Dienstag, 4. Juni

Neubeurteilung von IV-Gutachten möglich

Personen, deren Antrag auf eine IV-Rente oder auf berufliche Massnahmen aufgrund eines IV-Gutachtens abgelehnt wurde, können heute keine Neubeurteilung verlangen. Selbst dann nicht, wenn das Gutachten nachweislich mangelhaft war. Das soll sich nun ändern. Nach dem Nationalrat hat nun auch der Ständerat eine entsprechende Forderung gutgeheissen.

Konkret soll ein IV-Anspruch künftig fair beurteilt werden können. Das bedeutet: Betroffene sollen einen abgelehnten IV-Entscheid, der aufgrund eines zweifelhaften Gutachtens entstand, anfechten können. Die IV-Stelle muss anschliessend den Anspruch auf IV-Leistungen erneut prüfen und Rentenleistungen gegebenenfalls rückwirkend zusprechen. (wan)

15:54 Uhr

Dienstag, 3. Juni

Bericht entkräftet Vorwürfe gegen Mitte-Generalsekretärin

Die Vorwürfe kamen im Januar 2023 auf. Zuerst via Anwaltskanzlei und dann auch via Medien erhoben sechs ehemalige Mitarbeitende des Generalsekretariats der Partei Die Mitte schwere Vorwürfe gegen Generalsekretärin Gianna Luzio. Unter ihr herrsche ein «Klima der Angst». Die Kritik an Luzio verstummte nie ganz und kochte im letzten Dezember parteiintern wieder hoch. Im Januar verteidigte Mitte-Präsident Gerhard Pfister seine rechte Hand im Gespräch mit CH Media: «Nachweislich falsche Gerüchte sowie persönlichkeitsverletzende Unwahrheiten gegen Gianna Luzio werden seit Jahren systematisch anonym gestreut.»

Pfisters Standpunkt wird jetzt gestützt durch Heinz Aemisegger. Der alt Bundesrichter untersuchte im Auftrag der Partei das Arbeitsumfeld im Generalsekretariat und kam in einem Bericht zum Schluss, dass keine Anhaltspunkte für persönliche Verfehlungen oder gar systematisches Fehlverhalten durch Luzio bestehe. Sie führe das Generalsekretariat kompetent, korrekt und professionell. Die Vorwürfe seien unbewiesen und unsubstantiiert. Zudem seien die Mitarbeitenden, welche Luzio kritisierten und teilweise seit mehr als fünf Jahren nicht mehr für die Mitte arbeiteten, nicht zu Gesprächen bereit gewesen.

Pfister tritt Ende Juni als Parteipräsident zurück. Einziger Nachfolgekandidat ist Philipp Bregy. Luzio wird noch solange im Generalsekretariat bleiben, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden ist. (kä)

12:00 Uhr

Dienstag, 3. Juni

Das Gesetz zur Einführung der Individualbesteuerung steht