"Mascot" schickte erste Bilder

Die Wissenschaftler feierten am Mittwoch in Bremen die erfolgreiche Landung. 16 Stunden lang soll das deutsch-französische Messgerät Ryugu erkunden. Damit könnte es wichtige Erkenntnisse über die Entstehung unserer Erde und zur Abwehr von Asteroiden-Einschlägen liefern.

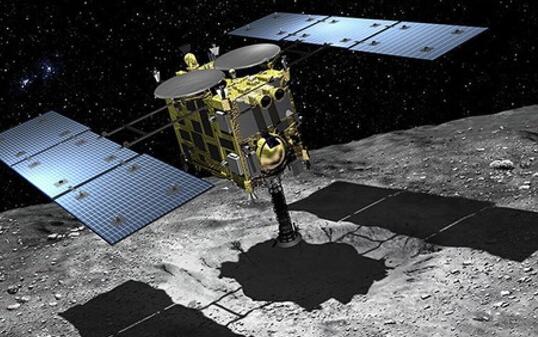

Der vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und der französischen Raumfahrtagentur CNES gebaute "Mascot" war vor vier Jahren mit der japanischen Raumsonde "Hayabusa2" ins All gestartet.

Um 3.58 Uhr MESZ Zeit klinkte diese das Landegerät von der Grösse einer Mikrowelle aus. Aus einer Höhe von 51 Metern sank es auf die Oberfläche herab - dank der geringen Anziehungskraft langsamer als ein irdischer Fussgänger. 20 Minuten später setzte das kleine Raumlabor dort auf.

Riskante Landung

Die Wissenschaftler beobachteten die riskante Landung mit Hochspannung. "Der Lander funktioniert gut", sagte DLR-Raumfahrtvorstand Hansjörg Dittus später erleichtert. "Es scheint so zu sein, dass er sich nirgendwo eingeklemmt hat."

Von der kleinen Kiste erhoffen sich die Forscher grosse Ergebnisse: "Mascot" soll die Zusammensetzung der Asteroidenoberfläche untersuchen, deren Temperatur messen und das Magnetfeld ermitteln.

Die Beschaffenheit des Asteroiden ist für die Forscher in zweierlei Hinsicht interessant. Sie könnte Aufschluss darüber geben, welche Rolle solche Himmelskörper bei der Entstehung der Erde gespielt haben.

Einschlagende Asteroiden könnten einst dazu beigetragen haben, dass sich Leben entwickelt hat, indem sie zum Beispiel Wasser auf unseren Planeten brachten. Asteroiden wie der derzeit etwa 300 Millionen Kilometer entfernte Ryugu können aber auch eine Gefahr für die Erde darstellen. Die Mission könnte helfen, einen Schutz vor einschlagenden Asteroiden zu entwickeln.

Über Oberfläche hüpfen

"Mascot" soll verschiedene Stellen um seinen Landeplatz herum untersuchen. Dabei soll sich der Würfel hüpfend über die Oberfläche bewegen. Möglich macht das ein eingebauter Schwungarm.

Wie oft das Messgerät seine Position wechselt, können die Wissenschaftler nicht vorhersagen. "Das ist das, was wir eine Hochrisiko-Mission nennen", sagte Dittus. "Man kann nicht alles vorher wissen." Die Experten hoffen, dass er vier Hüpfer schafft. Wenn er an einem Felsbrocken hängenbleibt, kann die Erkundungstour schon früher zu Ende sein.

Spätestens nach 16 Stunden ist Schluss. Dann wird die Batterie von "Mascot" versiegen. Die Sonde "Hayabusa2" soll die ganze Zeit über in niedriger Höhe um Ryugu fliegen, damit der Lander Daten und Bilder an sie übermitteln kann. Wenn er mit seiner Arbeit fertig ist, wird die Sonde wieder höher steigen und alles an das Kontrollzentrum auf der Erde senden. Die wissenschaftlichen Daten sollen in einigen Tagen vorliegen.

Staub einsammeln

Die Mission der Raumsonde "Hayabusa2" geht danach noch weiter. Sie soll sich dem Asteroiden so weit nähern, dass sie Material von der Oberfläche einsammeln kann. Zweimal saugt sie mit einem Rohr aufgewirbelten Staub auf.

Beim dritten Mal soll sie einen Sprengsatz abwerfen, später in dem Krater aufsetzen und Material aufnehmen. Ende 2019 soll die Sonde zur Erde zurückkehren. Ihr Vorgänger-Model hatte bereits 2010 weltweit erstmals Bodenproben eines Asteroiden zur Erde gebracht.

Auch ein neues Ziel haben die Wissenschaftler schon ins Auge gefasst: die Marsmonde. 2024 wollen DLR, CNES und die japanische Raumfahrtagentur Jaxa mit einer Sonde zu den Himmelskörpern fliegen und fünf Jahre später mit Proben zurückkehren. Am Mittwoch unterzeichneten sie in Bremen einen Vertrag über die "MMX"-Mission. Diese werde sogar noch aufregender als die von "Hayabusa2", versprach Jaxa-Präsident Hiroshi Yamakawa. (sda/dpa/afp)

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber

Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.

Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.

Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.

Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.

Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.

Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.

Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.

Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.

Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.

Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.

Redaktion Vaterland.li

Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.