Chemie-Nobelpreis an Schweizer vergeben

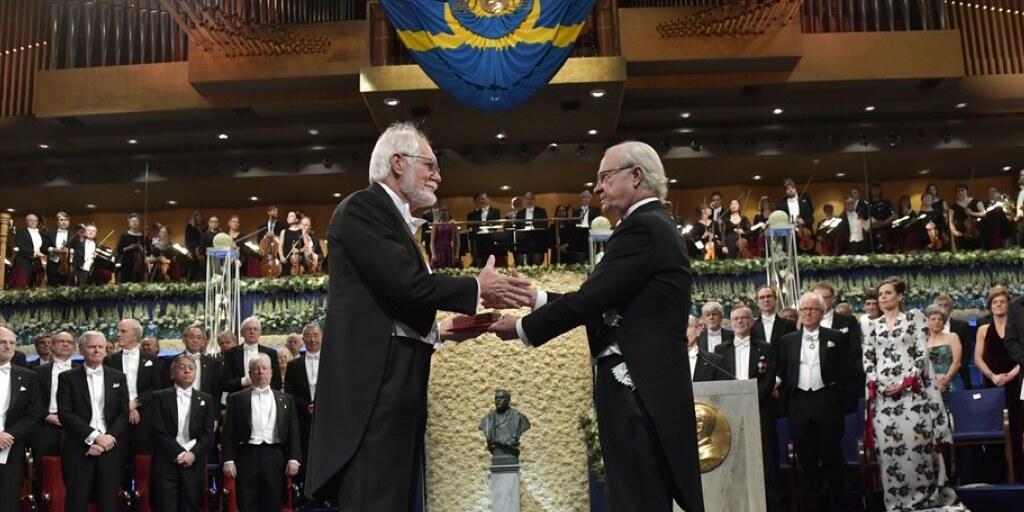

Dubochet erhielt aus den Händen des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf eine Goldmedaille und ein Diplom. Zudem erhielt er einen Scheck in der Höhe von neun Millionen Kronen (gut eine Million Schweizer Franken), den er sich mit zwei Mitgeehrten teilt.

Der Biophysiker und emeritierte Professor der Universität Lausanne erhielt den Nobelpreis bereits im vergangenen Oktober zusammen mit dem 77-jährigen Amerikaner Joachim Frank und dem 72-jährigen Briten Richard Henderson. Sie wurden damit für eine neuartige Mikroskop-Technologie geehrt, mit der Moleküle dreidimensional beobachtet werden können, ohne sie dabei zu verändern.

Am Abend hielt der Schweizer im Namen des dreiköpfigen Forscherkollektivs eine kurze Ansprache:

"Wir sind drei Biophysiker, also drei Wissenschaftler, die in der Biologie arbeiten mit dem Geist der Physik", sagte er gemäss Redetext. "Wir drei sind nie sehr gute Chemiker gewesen, aber sind trotzdem mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden", sagte Dubochet und fügte weniger ernst gemeint hinzu: "Das Peter-Prinzip besagt, dass jeder fähig ist, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Wir sind besorgt darüber, dass wir vielleicht diesen bemerkenswerten Punkt erreicht haben."

Hoffnung auf Nachfolger

Der Wissenschaftler erklärte dann aber ernster gemeint, er sehe in dieser Auszeichnung ein Zeugnis für die Einheit der Wissenschaft. Innerhalb von 30 Jahren habe sich die Auflösung der elektronischen Kryo-Mikroskopie um den Faktor zehn verbessert, insbesondere dank den Arbeiten seiner beiden mit ihm ausgezeichneten Kollegen.

Bei einer solchen Auflösung seien die Atome sichtbar. "Wir sehen die Chemie, wie sich Moleküle anordnen und wie eine Krankheit dann diese Ordnung stört", erklärte er. Dubochet äusserte die Hoffnung, dass nun seine Nachfolger das Maximum aus diesem Werkzeug herausholen können.

Bei der Zeremonie in Stockholm war auch die Rektorin der Universität Lausanne, Nouria Hernandez, anwesend. Sie sprach von einem sehr "feierlichen" aber auch "formellen" Moment. Dubochet habe nicht sehr gestresst gewirkt - anders sei es dagegen bei seinem wissenschaftlichen Vortrag am Freitag gewesen. Dubochet sei ein Vorbild - "wir können uns kaum jemanden vorstellen, der es besser machen könnte", sagte Hernandez gegenüber der Nachrichtenagentur sda.

Für die Universität Lausanne sei die Auszeichnung "wunderbar". "Früher wussten wir, dass wir gut sind, nun wissen es eine ganze Reihe Menschen mehr", so Hernandez.

Proben werden schockgefroren

Dubochet und sein Team hatten die Kryo-Mikroskopie in den 80-er Jahren erfunden. Die Technik erlaubt es, biologische Proben von Viren, Proteinen und Enzymen zu untersuchen, ohne sie dabei zu verändern.

Dazu wird eine Probe bei einer Temperatur von minus 170 Grad schockgefroren, um ihren Originalzustand zu konservieren. Oder anders gesagt wird das Wasser des Moleküls so rasch wie möglich versiegelt, bevor es kristallisiert.

So können beispielsweise Bakterien wie Salmonellen, die resistent sind gegen Antibiotika, untersucht werden, ohne dabei ihren Zustand zu verändern. Mit konventioneller elektronischer Mikroskopie werden oft Farbstoffe oder Salze beigefügt, um ein besseres Bild erhalten zu können: Dadurch wird aber die Beobachtung der Moleküle gestört.

Hoffnung auf neue Medikamente

Die neuartige Mikroskop-Technologie der drei Chemie-Nobelpreisträger könnte nach Einschätzung der Nobelpreis-Jury die Entwicklung von Medikamenten revolutionieren.

"Wir werden neue Medizin auf einem komplett anderen Level entwerfen können", sagte Nobeljuror Peter Somfai. "Jetzt können wir die Enzyme, die Moleküle des Lebens, in Aktion sehen." Mit Kryo-Elektronenmikroskopie gelang vor kurzem beispielsweise ein exzellentes Bild des Zika-Virus. (sda)

Zu diesem Thema wurden noch keine Kommentare geschrieben

Kleines Vademecum für Kommentarschreiber

Wie ein Kommentar veröffentlicht wird – und warum nicht.

Wir halten dafür: Wer sich an den gedeckten Tisch setzt, hat sich zu benehmen. Selbstverständlich darf an der gebotenen Kost gemäkelt und rumgestochert werden. Aber keinesfalls gerülpst oder gefurzt.

Der Gastgeber bestimmt, was für ihn die Anstandsregeln sind, und ab wo sie überschritten werden. Das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun; jedem Kommentarschreiber ist es freigestellt, seine Meinung auf seinem eigenen Blog zu veröffentlichen.

Jeder Artikel, der auf vaterland.li erscheint, ist namentlich gezeichnet. Deshalb werden wir zukünftig die Verwendung von Pseudonymen – ausser, es liegen triftige Gründe vor – nicht mehr dulden.

Kommentare, die sich nicht an diese Regeln halten, werden gelöscht. Darüber wird keine Korrespondenz geführt. Wiederholungstäter werden auf die Blacklist gesetzt; weitere Kommentare von ihnen wandern direkt in den Papierkorb.

Es ist vor allem im Internet so, dass zu grosse Freiheit und der Schutz durch Anonymität leider nicht allen guttut. Deshalb müssen Massnahmen ergriffen werden, um diejenigen zu schützen, die an einem Austausch von Argumenten oder Meinungen ernsthaft interessiert sind.

Bei der Veröffentlichung hilft ungemein, wenn sich der Kommentar auf den Inhalt des Artikels bezieht, im besten Fall sogar Argumente anführt. Unqualifizierte und allgemeine Pöbeleien werden nicht geduldet. Infights zwischen Kommentarschreibern nur sehr begrenzt.

Damit verhindern wir, dass sich seriöse Kommentatoren abwenden, weil sie nicht im Umfeld einer lautstarken Stammtischrauferei auftauchen möchten.

Wir teilen manchmal hart aus, wir stecken auch problemlos ein. Aber unser Austeilen ist immer argumentativ abgestützt. Das ist auch bei Repliken zu beachten.

Wenn Sie dieses Vademecum nicht beachten, ist das die letzte Warnung. Sollte auch Ihr nächster Kommentar nicht diesen Regeln entsprechen, kommen Sie auf die Blacklist.

Redaktion Vaterland.li

Diese Regeln haben wir mit freundlicher Genehmigung von www.zackbum.ch übernommen.