Jens Dittmar: «Dieses Buch ist mein Vermächtnis»

Soeben ist Jens Dittmars viertes Buch erschienen. Ein postmoderner Schelmenroman. Es ist kein Zufall, dass «So kalt und schön» in der Verlagsszene spielt und von einem Lektor namens Aleph Kraus-Góngora handelt. Eine nicht alltägliche Autobiografie.

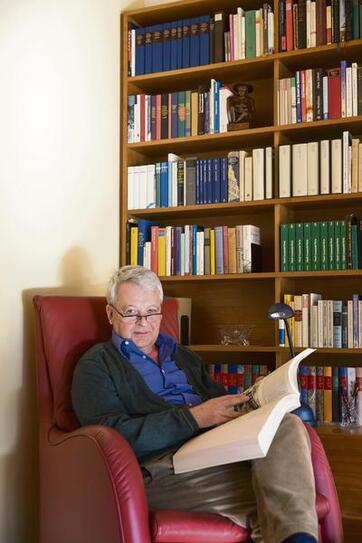

«Ich habe nichts mehr zu lesen.» Wenn Jens Dittmar diesen Satz sagt, schüttelt seine Frau Barbara verständnislos den Kopf. In dem frisch renovierten Haus in Balzers, wo fast in jedem Raum ein volles Bücherregal ? Buchrücken an Buchrücken alphabetisch geordnet ? steht, ist tatsächlich schwer vorstellbar, dass dieser Mann, Jahrgang 1950, nichts zu lesen findet. Nichts zu lesen zu haben, heisst bei Jens Dittmar aber nicht, dass er zu wenig Bücher hat, sondern dass er gerade nichts zur Hand hat, das in seinen Gedankenfluss ? «ins Konzept» ? passt.

Eine fixe Idee

Bücher haben Jens Dittmar zeit seines Lebens begleitet, begeistert, geprägt. Schöne, besondere Bücher, bibliophile Ausgaben, gute Literatur. Als Student kaufte er sich in einem Antiquariat die gesammelten Werke von Schopenhauer, arbeitete sie durch und legte vor allem den ersten Band ? «Welt als Wille und Vorstellung» ? nicht mehr aus der Hand. Die Idee, dass die Welt subjektiv erfahrbar sei, durch unsere Vorstellungen erzeugt werde und die Wahrnehmung der einzige Zugang zur objektiven Welt darstelle, liess ihn nicht mehr los.

Nach dem Besuch des Collegium Marianum in Vaduz studierte er Germanistik und Philosophie in Zürich und Wien, als er ein Zitat des österreichischen Schriftstellers Thomas Bernhard hörte, das ihn regelrecht elektrisierte. Ein Schlüsselmoment. Von da an sammelte er alles, was er über Thomas Bernhard fand ? alle Bücher, Briefwechsel, Zeitungsausschnitte. Am Ende passte die Werksammlung in 25 Bananenschachteln. Jens Dittmar leistete Pionierarbeit, niemand hatte den österreichischen Schriftsteller bisher so umfassend erforscht. Jens Dittmars Thomas-Bernhard-Werkgeschichte, die 1981 erschien, gilt bis heute als bibliografisches Standardwerk.

Wie kein anderer verstand es Thomas Bernhard, mit der Sprache zu klappern. Das faszinierte und begeisterte den jungen Studenten. Ihn interessiert, welche Wirkung sich mit Sprache erzielen lässt. «Wie funktioniert Poesie? Also die Konstruktion der Welt durch Sprache?» Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben des gebürtigen Deutschen.

Dass Sprache im Leben eine zentrale Rolle spielt, erfuhr Jens Dittmar mit neun Jahren, als er mit seiner Familie von Kassel nach Balzers zog. Er verstand kein Wort. Der Junge, der mit hübschen Kleidern und Schuhen zur Schule ging und Hochdeutsch sprach, wurde von seinen barfüssigen Klassenkameraden zuerst einmal verprügelt. «Es war wohl dieses Erlebnis, das mich für Sprache sensibilisierte», sagt Jens Dittmar, der sich in Vaduz einbürgern liess und sich heute als Liechtensteiner fühlt.

Zerstörung und Erneuerung

Jahre später versuchte er aus dem System, das die Muttersprache vorgibt, auszubrechen. Er zerstörte die Sprache, versuchte sich von ihr zu befreien und schuf eine neue Sprache. Ein anderes System. «Grundsätzlich kann man im Haus der Sprache wohnen oder versuchen, seine Technik zu begreifen», erklärt Jens Dittmar. Er macht Letzteres, untersucht die Systeme hinter der Sprache, schaut, wie sie zueinander stehen. Am wohlsten fühlt sich Jens Dittmar im System, wo es Unglaubliches gibt, Abnormales, wo Regeln verletzt und Dinge zerstört werden, um Neues zu schaffen.

Dies erklärt nicht nur, warum der Protagonist seines neuen Romans Aleph Kraus-Góngora diesen seltsamen Namen hat, sondern auch, warum Manierismus, eine «dunkle» Stilrichtung, eine Rolle spielt. «Góngora war ein spanischer Autor des späten Mittelalters, ein Manierist, der als dunkel, kraus, verwirrend und schwer verständlich gilt», erklärt der Autor. Sein Aleph sei dagegen nicht schwer verständlich:?«Er ist bloss subversiv, anarchistisch und gemein. Er vertritt eine antiklassische Haltung, die heute leider verpönt ist. Heutzutage muss alles leicht verständlich und geradlinig sein.»

Sein erster Roman erschien 2010: «Basils Welt. Eine Zumutung.» Wenn Leser ihm sagten, dass das Lesen seines Buchs tatsächlich eine Zumutung sei, weil sie kaum etwas verstanden, freute er sich. Jens Dittmar hatte sein Ziel erreicht, mit dem Preis, dass viele Leser nichts mit dem Buch anfangen konnten.

Jeder Autor will, dass seine Bücher gelesen werden. Sie müssen keinen reissenden Absatz finden, nicht auf der Bestsellerliste aufscheinen. Diesen Anspruch hat auch Jens Dittmar nicht. Bei rund 90?000 Neuerscheinungen pro Jahr sei das ohnehin sehr unwahrscheinlich. Kommt das Verlagsgeschäft hinzu, das anderen Spielregeln folgt, als es sich die Autoren wünschen. Jens Dittmar weiss, wovon er spricht.

Nach dem Studium arbeitete er beim Kraus Thomson Verlag in Nendeln und war Assistent von Frank van Eck, der heute in Liechtenstein einen eigenen Verlag führt. 1983 zog es Dittmar zurück nach Deutschland zu einem Verlag in München und später nach Stuttgart, wo er als Cheflektor bei einem Verlag für Zeitgeschichte und christlich-jüdische Verständigung arbeitete.

Als Lektor betreute er zahlreiche Bücher. Den Mut, selbst literarisch tätig zu werden, hatte er nicht. «Ich hatte eine grosse Scheu. «Ich hatte viel zu viel Respekt und wusste, was es eigentlich alles schon gibt. Bis ein Freund zu mir sagte: ?Auch wenn alles schon mal gesagt wurde, niemand sagt es so wie du.?»

Als Formalist geht es ihm nicht um die Frage, was, sondern vor allem wie er schreibt. Er lässt sich von der analytischen Philosophie leiten und zitiert Ludwig Wittgenstein: «Was sich sagen lässt, lässt sich klar sagen. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen.»

Poesi statt Krimi

Jens Dittmar schreibt nicht spontan. Ihm fliegen keine Geschichten zu, er ist kein Autor, der einen Plot erfindet. «Ich wäre ein schlechter Krimiautor. Mir geht es nicht um Abbildung, mir geht es um Poesie. Das finde ich viel interessanter als Mord und Totschlag oder die hundertste Liebesgeschichte.»

Jens Dittmar erzählt viel an diesem föhnigen Nachmittag im Februar. Das sei alles andere als typisch für ihn, sagt seine Frau. Jens plaudere nicht. Smalltalk sei so gar nicht sein Ding. Sei doch mal komisch, habe sie früher zu ihm gesagt. «Red einfach mal etwas Belangloses.» Das kann und will Jens Dittmar aber genauso wenig, wie er einen Satz einfach so hinschreibt. Für den ehemaligen Lektor wird es dann interessant, wenn er etwas verändern kann, den Satz durchdenken, wieder und wieder. Er überarbeitet jeden Satz. Zehnmal mindestens. Dabei reduziert er ihn auf das Wesentliche. Jedes Wort hat am Ende seinen Platz. Überflüssiges wird gestrichen, Füllwörter und Weichmacher lehnt er ab. Er spielt mit der Sprache, experimentiert, treibt sie in den Wahnsinn.

Und doch machte er in seinem zweiten Buch «Als wärs ein Stück Papier» und vor allem in seinem neusten Roman Zugeständnisse an die Lesbarkeit, obwohl der Formalist das eigentlich nicht möchte. «Ohne Referenz geht es nicht, wenn man spricht oder schreibt. Es braucht eine Handlung, die dem Buch den Rahmen gibt.»

So beschreibt er, wie Aleph Kraus-Góngora nach Liechtenstein kommt, wie er beispielsweise Paul Celan bei einer Lesung in Vaduz erlebt und wie er sich als Lektor und Agent mit zahlreichen Autorinnen und Autoren anfreundet ? eine Reise durch die Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

Drei Stunden vergehen wie im Flug. Jens Dittmar sieht sich nicht als Geschichtenerzähler. Dennoch wirkt er an diesem Nachmittag wie jemand, den man sich auch vorstellen kann, wie er einer Gruppe Kindern «Die kleine Raupe Nimmersatt» vorliest. Wie er mit seinen Augen immer wieder über den schwarzen Rand seiner Brille sieht, schmunzelt, lacht und mit seiner Hand die Druckfahne seines neuen Buches tätschelt, und bei zahlreichen Themen, die im Laufe des Gesprächs auftauchen, erklärt: «Das steht alles in dem Buch!» Man hängt ihm an den Lippen, wartet auf den nächsten Satz, wenn er innehält und man im Hintergrund das Pendel der Standuhr schwingen hört.

Aufgewühlte Zeiten

Jens Dittmar hat alles Mögliche ausprobiert und erlebt. Er war Mitbegründer der Tangente in Eschen im Jahr 1979 und gehörte zu den jungen Wilden in Liechtenstein. Jene Künstler und Künstlerinnen, die mit ihren fortschrittlichen Ideen für Aufsehen sorgten und das ländliche Liechtenstein gehörig aufwühlten. Jens Dittmar konzepierte bis in die 90er-Jahre Ausstellungen, war aber auch selbst als darstellender Künstler tätig und zeigte seine Werke in Einzelausstellungen im In- und Ausland, seine letzte war 2010 in der Galerie.Z in Hard. Er war Dramaturg im TAK und Geschäftsführer des Kunstraums Engländerbau in Vaduz.

Mit dem Schreiben sei er dort angekommen, wo er immer hinwollte. Aleph Kraus-Góngora sei natürlich auch so etwas wie sein Alter Ego, gibt er zu. «Dieses Buch ist mein Vermächtnis. Ich weiss gar nicht, worüber ich jetzt noch schreiben soll ...» Das Funkeln in den Augen und das verschmitzte Grinsen verraten aber, dass «So kalt und schön» mit Sicherheit nicht sein letztes Buch gewesen ist. Tatsächlich habe er bereits eine neue Idee: Die Geschichte von Josef Falk, eines Schaaner Unternehmers, der seine Heimat mit hochfliegenden Plänen auf den Kopf stellt.

Draussen beginnt es bereits einzudunkeln. «Ich weiss nicht, wie daraus eine runde Sache entstehen soll», sagt Jens Dittmar und blickt fragend auf die Pressenotizen und das Aufnahmegerät. Rund geht nicht. Sperrig, irregulär, chaotisch, subjektiv, experimentell trifft es wohl eher ? ganz im Sinne von Jens Dittmar. (jak)

Copyright © 2025 by Vaduzer Medienhaus

Wiederverwertung nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung.